Bericht zur Exkursion in die Harzregion

Vorbereitend zu der großen Exkursion in die Harzregion fand bereits im Sommersemester 2024 das Mediävistische Seminar zum Thema „Die Harzregion im Mittelalter: Kultur – Literatur – Geschichte“ im Zentrum für Mittelalterstudien statt. In Rahmen des Seminares wurden bereits einige Einblicke in unterschiedlichste Themenbereiche mit Bezug zum Harz gegeben.

Die Exkursion selbst wurde dann aber in das darauffolgende Wintersemester 2024/25 verschoben und fand im Zeitraum vom 23.03.2025 bis zum 28.03.2025 statt. Organisiert wurde sie von Dr. Cornelia Lohwasser und Alexander Pelz, M.A. Insgesamt haben 12 Studierende des ZeMas und der AMaNz (Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit) daran teilgenommen. Jeder Studierende musste an je einer ausgewählten Station ein Referat halten.

Sonntag, 23.03.2025

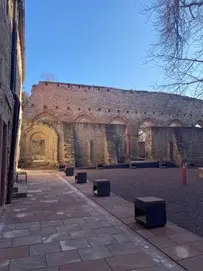

Treffpunkt zur Abfahrt war um 09:00 Uhr am Markusplatz in Bamberg. Von dort aus ging es dann mit zwei Kleinbussen in Richtung Harz. Der erste Halt war das ehemalige Kloster Walkenried, bei dem noch einiges an aufgehendem Mauerwerk zu sehen (Abb. 1) ist. Das Kloster wurde 1127 durch Adelheid von Klettenberg gestiftet und zählt damit zu einer der frühesten Zisterziensergründungen in Deutschland. Zehn Jahre später wurde auch die romanische Klosterkirche geweiht. Walkenried gewann im Hochmittelalter immer mehr an Bedeutung. Im Spätmittelalter nahm diese allerdings immer weiter ab und der Bauerkrieg 1525 brachte dann große Zerstörungen mit sich. Ein Großteil der Gebäude ist verfallen und wurde als Steinbruch genutzt, dennoch sind einige Teile noch erkennbar und heute befindet sich dort das Zisterziensermuseum. Bis heute halten die Untersuchungen auf dem Gelände und insbesondere im Bereich der Kirche an.

Danach ging es weiter zur Stiftskirche von Bad Gandersheim, die vor allem für ihr Westbau bekannt ist (Abb. 2 und 3). Die romanische Kirche wurde im Jahr 852 durch Graf Liudolf gestiftet und gilt als Familienstift der Liudolfinger. Die heutige Stiftskirche, entstand in Folge mehrerer Brände und wurde im frühen 12. Jhd. geweiht. Die Baumaßnahmen des 19. Jhd. beinhalteten unter anderem die Abtragung des Vorraums, wodurch das Westwerk heute ein verändertes Aussehen hat.

Mit einem kurzen Zwischenstopp an der Stabkirche Hahnenklee (Abb. 4), einem Nachbau einer norwegischen Stabkirche aus dem Jahr 1907/1908, kamen wir dann in unserem Hostel in Goslar an. Nach dem Abendessen bot sich dann an, bei einer kleinen nächtlichen Stadttour von Alexander Pelz, einen ersten Eindruck von Goslar zu gewinnen.

Montag, 24.03.2025

Der zweite Tag startete mit einem Besuch des Bergwerkmuseum am Rammelsberg (Abb. 5 und 6). Dieses stellte in mehreren Gebäuden die lange Geschichte des Erzabbaus im Rammelsberg, von der Moderne bis ins Mittelalter, dar. Eine Fotoausstellung gab einen besonderen Einblick in das Leben unter Tage. Vor allem prägte sich aber auch die Sonderausstellung über Zwangsarbeit im Bergwerk ein, die unter anderem einzelne Lebensgeschichten von Zwangsarbeitern während der NS-Zeit erzählte und deren Umstände verbildlichte.

Den nächsten Programmpunkt gestaltete eine kleine Wanderung zur Pfalz Werla. Diese hatte ihre Blütezeit unter den Ottonen, mit dem Übergang zu den Saliern wurde aber auch ihre Bedeutung durch die neu gegründete Pfalz Goslar abgelöst, bis sie dann im 14. Jhd. wüst fiel. Das Gelände der ehemaligen Pfalz befindet sich auf einem Plateau. Im 20. Jhd. begannen die archäologischen Forschungen, die bis ins frühe 21. Jhd. anhielten. Heute prägt das Pfalzgelände ein Archäologie- und Landschaftspark, in dem einige Rekonstruktionen zu besichtigen sind (Abb. 7 und 8).

Dann ging es zurück nach Goslar, wo in einem Referat sowie einer kleinen Führung die Stadtgeschichte dargelegt wurde. Goslar wurde 922 als vicus durch Heinrich I. gegründet. Die Stadt gelangte im Laufe des Hochmittelalters durch die Erzförderung am Rammelsberg zu großem Reichtum und Einfluss. Dieser hatte mit Wassereintritt in das Bergwerk um 1400 allerdings einen starken Einbruch. Nach der Lösung dieses Problems durch intensiven Ausbau des Rammelsbergs mit Wasserkünsten erlebte Golsar im 15. und 16. Jhd. nochmal eine Hochphase, was mit einem starken Anstieg der Bautätigkeit im Ort einherging. Als der Braunschweiger Herzog 1527 allerdings die Hoheitsrechte über den Rammelsberg zurückverlangte und ihm sein Ziel auch nach einigen Auseinandersetzungen 1552 gelang, entzog er damit der Stadt ihre Haupteinnahmequelle.

Nach dem Überblick über die Stadtgeschichte folgte die Besichtigung der Neuwerkkirche. Der romanische Kirchenbau weist vor allem im Innenraum einige Besonderheiten auf. Im Chorraum befinden sich reiche Wandmalereien aus dem 13. Jhd. (Abb. 9), die allerdings im 19. Jhd. Restauriert wurden. Architektonische Besonderheiten finden sich an den vier Hauptpfeilern des Mitteljochs. Diese bilden im oberen Teil Ösen heraus (Abb. 10), die Süd- und Ostseite stellen das jeweilige Gegenteil dar. Im Süden befinden sich symbolische Darstellungen des Bösen und im Norden des Guten. Im Osten stehen sich ein Ouroboros und ein Kranz entgegen, während im Westen zwei unterschiedliche Gesichter zu sehen sind.

Nach der Neuwerkkirche ging es dann weiter zur Kaiserpfalz (Abb. 11). Diese konnten wir leider nicht von innen besichtigen, dafür erhielten wir davor ein Referat. Die Verlegung des Hauptortes der Pfalz von Werla nach Goslar fand unter Heinrich II. statt. Der Ort hatte eine günstige Lage, sowie den wirtschaftlich wichtigen Rammelsberg. Unter den Saliern wird Goslar dann zur Hauptpfalz. Die Gebäude gliedern sich in die aula regia, links davon die Ulrichkapelle und rechts anschließend die Unterkunft der Herrscher. Rechts von der Unterkunft schloss außerdem noch die Liebfrauenkapelle an, während sich gegenüber die Stiftskirche St. Simon und Judas befand. Vom mittelalterlichen Baubestand ist allerdings relativ wenig im Original erhalten.

Dienstag, 25.03.2025

Am Dienstag stand morgens der Besuch der Harzburg an. Diese erreichten wir durch eine Fahrt mit einer historisch anmutenden Seilbahn. Sie gliedert sich in eine Ost- und Westburg, die durch einen Abschnittsgraben getrennt sind. Von der einstigen Anlage ist heute nichts mehr zu sehen, eine gewisse Vorstellung geben aber Aufmauerungen, die infolge der Ausgrabungen zum Beginn des 20. Jhd. entstanden sind (Abb. 12). In den 1970ern folgten aufgrund geplanter Baumaßnahmen weitere Ausgrabungen. Diese sind bis heute nicht abschließend ausgewertet, was genaue Aussagen zum Bau erschwert. Aus schriftlichen Quellen geht aber hervor, dass die Burg unter Heinrich IV. ab 1065 errichtet wurde. Sie sollte zur Sicherung der Pfalz Goslar dienen. Allerdings wurde sie bereits 1074 während der Sachsenkriege zerstört und lag danach bis 1180 wüst, als unter Friedrich I. eine neue Burganlage errichtet wurde. Nach dem Tod Otto IV. nahm die Bedeutung der Harzburg dann ab. Bevor wir die Seilbahn zurück ins Tal nahmen, betrachteten wir noch die Canossasäule, die zum Jahrestag des Gangs nach Canossa 1877 am westlichsten Punkt des Burgberges errichtet wurde, wobei der Ausblick leider etwas nebelig war (Abb. 13).

Als nächster Programmpunkt stand der Halberstädter Dom (Abb. 14 und 15) an, wo wir eine Führung sowohl durch den Dom selbst als auch durch den Domschatz erhielten. Nach einigen Vorgängerbauten wurde 859 eine dreischiffige kreuzförmige Basilika geweiht. Der Einsturz dieses ersten Doms machte einen Neubau notwendig. Der Ottonische Dom wurde 992 geweiht. Nach Zerstörungen im späten 12. Jhd. wurde dieser Bau restauriert, allerdings begann man bereits kurz darauf mit dem sukzessiven Bau eines gotischen Doms. Grund dafür war die Konkurrenz mit Magdeburg, wo einige Jahre zuvor mit dem Bau eines Doms im gotischen Stil begonnen wurde. Es wurde allerdings so gebaut, dass der alte Dom möglichst lange weiter genutzt werden konnte. Dieses zerstückelte Bauvorgehen kann man zum Teil auch erkennen, wo einzelne Gebäudeteile aufeinandertreffen und eine leichte Versetzung erkennbar ist. Erst 1491 konnte die gesamte Kathedrale geweiht werden. Durch die Reformation entstand ein gemischt konfessionelles Domkapitel, dass sich bis zur Säkularisation hielt. Der Zweite Weltkrieg brachte erhebliche Zerstörungen am Gebäude mit sich. Teile des Materials, welches nicht restauriert werden konnte, befinden sich in den Räumen des Domschatzes. Dieser war allgemein sehr beeindruckend, wie der Dom selbst, und beherbergt viele verschiedenste Objekte, wobei die erhaltenen Textilien, insbesondere die Wandteppiche und die Reliquienbehälter, besonderes Erstaunen hervorriefen. Am Abend erreichten wir dann unsere zweite Unterkunft in Wernigerode.

Mittwoch, 26.03.2025

Der erste Programmpunkt an diesem Tag war der Hexentanzplatz Thale. Dort angekommen mussten wir erst eine Art kleinen Freizeitpark zum Thema Hexen durchqueren (Abb. 16), bevor wir dazu passend ein Referat zum Thema Hexentourismus im Harz hörten. Auf dem Plateau wird jedes Jahr am 30. April die Walpurgisnacht gefeiert. Ähnlich wie auf dem bekannteren Brocken ging man in der Frühen Neuzeit davon aus, dass sich die Hexen an diesem Ort versammelten. Im Harz werden Hexen oft weniger in Verbindung mit den Hexenverfolgungen im Mittelalter und der Frühen Neuzeit dargestellt, die ihre Hochphase von 1550 bis 1650 hatten, sondern mehr zu Tourismuszwecken verwendet.

Dann ging es weiter nach Gernrode. Dort besichtigten wir die Stiftskirche St. Cyriakus (Abb. 17), wo wir eine Führung erhielten. Das Frauenstift, welchem die Kirche angehörte, wurde vermutlich 959 gegründet. Der originale Bau kann größtenteils rekonstruiert werden. Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika mit Stützenwechsel, deren Langhaus nur zwei Doppeljoche aufwies. Die Seitenschiffe besaßen Emporen. Es besteht die Vermutung, dass die Anzahl der Joche der Emporen der Anzahl der Stiftsdamen entsprach und diese somit von der Empore aus am Gottesdienst teilnahmen. Erwähnenswert ist zudem die dreischiffige Hallenkrypta, die sich unter dem Chorbereich befindet und durch zwei seitliche Stollen erreichbar ist. Eine große Besonderheit in der Ausstattung stellt das Heilige Grab dar. Die genaue Datierung ist umstritten, es dürfte sich allerdings um das älteste erhaltene Heilige Grab in Deutschland handeln. Es besitzt einen Vorraum sowie die eigentliche Grabkammer und ist außen von aufwendigen Steinmetzarbeiten umgeben, die die Grablegung sowie die Auferstehung thematisieren. Besonders beim Osterfest spielt das Heilige Grab eine große Rolle in der Liturgie. Heute kann man den Innenraum durch ein kleines Loch im angrenzenden Kreuzgang betrachten.

Von dort aus ging es weiter nach Quedlinburg (Abb. 18). Dort erhielten wir durch ein weiteres Referat einige Infos zur Stadtgeschichte. Die erste urkundliche Erwähnung Quedlinburgs ist für den 22. April 922 belegt. Durch Heinrich I. Wahl zum König wurde der Ort dann zu Herzogshof. 944 erhielt Quedlinburg das Münz-, Zoll- und Marktrecht, was den Grundstein für die städtische Entwicklung legte. Das Ansehen und der Einfluss der Stadt stiegen durch viele königliche sowie kaiserliche Aufenthalte und dem Beitritt zu verschiedenen Bündnissen. 1539 kam es dann zur Durchsetzung der Reformation in der Stadt. Der Wohlstand der Quedlinburger Bürgerschaft im 16. Jhd. führte zu zahlreichen stattlichen Wohnhäusern mit reich geschnitzten Fassaden. 1698 kam es dann allerdings zur Besetzung und Übernahme der Stadt durch Preußen. Quedlinburg erfuhr verhältnismäßig wenig Zerstörung, sowohl im Dreißigjährigen Krieg als auch in den beiden Weltkriegen. Außerdem gab es nur zwei Große Brände in der Frühen Neuzeit, weshalb die Stadt eine große Anzahl an erhaltenen Fachwerkhäusern aufweist.

Zum Abschluss des Tages fuhren wir noch nach Wernigerode (Abb. 19), um auch hier durch ein Referat etwas zur Stadtgeschichte zu erfahren. Der Ort wurde 1121 das erste Mal urkundlich erwähnt. Im 13. Jhd. erhielt Wernigerode das Münz- und Stadtrecht und wurde planmäßig erweitert, die Grafen von Wernigerode behielten allerdings die Gerichtsbarkeit inne. Nach dem Aussterben der männlichen Linie im 15. Jhd. ging die Stadt in den Besitz der Grafen von Stoll.

Donnerstag, 27.03.2025

Dieser Tag startete in Quedlinburg an der Stiftskirche St. Servatii (Abb. 20), die Kirche des dortigen Damenstifts. Sie war in der Tradition des Stifts Gandersheim als Familienkloster und Memorialzentrum geplant und erhielt bei der Gründung umfangreiche Schenkungen und Privilegien. Die erste Äbtissin war die Tochter von Otto I., Mathilde, nach ihr waren drei weitere Kaisertöchter Äbtissinnen. Bis 1806 stellte das Stift eine sehr bedeutende Reichspartei dar. Dies lässt sich auch an St. Servatii erkennen. Der erste Bau war die Pfalzkirche von Heinrich I., in welcher er auch bestattet wurde. Diese Kirche wurde dann umgebaut und erweitert. 997 folgte ein Neubau durch Äbtissin Mathilde, infolgedessen auch die Ostkrypa angelegt wurde. Ein weiterer Neubau war nach einem Brand Ende des 11. Jhd. nötig. In den folgenden Jahrhunderten kam es zu einigen Reparaturen und Umbauten, wobei besonders die Nationalsozialisten, die eine Kultstätte schaffen wollten, großen Schaden anrichteten. Nach der Stiftskirche folgte ein Gang durch Quedlinburg, auf dem wir die unterschiedliche Bauweise der Fachwerkhäuser besprachen und einige Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie den Münzberg und das Fachwerkmuseum in Ständerbauweise, besichtigen konnten (Abb. 21–23).

Nach einer Mittagspause, die Zeit bot, einige Ecken Quedlinburgs auf eigene Faust zu erkunden, stand dann die Besichtigung der Wipertikirche auf dem Plan (Abb. 24). Dort erhielten wir eine Führung, wie auch weitere Informationen durch ein Referat. Die Kirche befindet sich südlich des Burgbergs und wurde im 9. Jhd. vom Kloster Hersfeld aus gegründet. Durch Otto den Erlauchten, der dort Anfang des 10. Jhd. Laienabt war, gelangte sie in den Besitz der Liudolfinger. 1146 folgte dann die Umwandlung in ein Kloster. Bei der Fehde zwischen dem Grafen von Regenstein und der Stadt Quedlinburg wurden große Teile des Klosters, unter anderem der Kreuzgang, welchen die Bürger wieder neu errichteten, zerstört. Das Kloster wurde während der Bauernkriege drei Mal verwüstet und wurde dann 1547 nach der Heirat des letzten Probstes aufgehoben. Nach der Reformation gehörte die Kirche der evangelischen Gemeinde. Mitte des 19. Jhd. wurde die Kirche verkauft und diente als Stall, die Krypta als Molkereikeller. Unter den Nationalsozialisten fanden auch hier Umbauten statt, die mit denen in der Stiftskirche St. Servatius zu tun hatten. In den 1950er Jahren kam es dann zu umfassenden Restaurierungsmaßnahmen, in Zuge derer auch das frühromanische Türbogenfeld, welches von dem Marienkloster auf dem Münzenberg stammte, am Südportal eingesetzt wurde (Abb. 25). Dort ist es auch heute noch zu sehen.

Als letzter Programmpunkt stand dann noch das Kloster Wendhusen an (Abb. 26). Das Damenstift wurde vermutlich Ende des 8. Jhd. gegründet, die Fertigstellung wird gegen 840 vermutet. Die Gebäude des Stiftes sind klassisch gegliedert, was die räumliche Trennung der Stiftsdamen und der Kanoniker bedeutet. Von den Gebäuden ist heute noch der Westbau zu sehen, während der Grundriss durch niedrige Mauern dargestellt ist.

Freitag, 28.03.2025

Am letzten Tag der Exkursion fuhren wir als erstes in das Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda (Abb. 27). Dort befand sich vom 8. bis zum 13. Jhd. eine Pfalz. Das Gelände wurde vollständig ergraben und an einigen der Originalstandorte wurden Rekonstruktionen von verschiedensten Gebäuden und Wehranlagen errichtet. Wir hatten etwas Zeit das Gelände selbst zu erkunden und die verschiedenen Ausstellungen in den einzelnen Gebäuden zu betrachten.

Danach ging die Fahrt weiter zum Kyffhäuser. Im 10. Jhd. kam es dort zu mehreren Pfalzgründungen, unter anderem auch Tilleda. Unser Ziel war die Reichsburg Kyffhausen, die vermutlich unter Heinrich IV. entstand. Die Anlage war in die Ober-, Mittel- und Unterburg gegliedert. Allerdings verlor die Burg schon im 13. Jhd. an Bedeutung und wechselte infolgedessen oft den Besitzer. In der Frühen Neuzeit wurde der Kyffhäuser immer mehr mit der Barbarossa-Sage in Verbindung gebracht, was im Bau des Kyffhäuserdenkmals im späten 19. Jhd. mündete (Abb. 28). Durch diese Baumaßnahmen wurden die Reste der Oberburg größtenteils zerstört. In den 1930er Jahren kam es zu Ausgrabungen, die die Ruinen der Ober- und Unterburg freilegten und zum Teil durch Aufmauerungen für die Öffentlichkeit besser verständlich machten (Abb. 29 und 30).

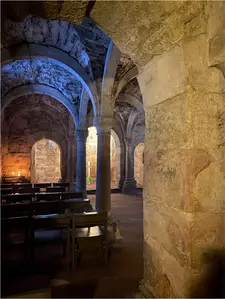

Als letzter Programmpunkt stand das Kloster Memleben an. Die erste urkundliche Erwähnung liegt von 780 vor. Memleben hatte im 10. Jhd. eine große Bedeutung, sowohl König Heinrich I. als auch sein Sohn Kaiser Otto I. starben hier. Zum Gedenken an seinen Vater stiftete Otto II. hier ein Benediktinerkloster und übertrug ihm Ländereien und Privilegien. Zudem begann er den Bau einer Kirche. Unter Otto III. folgten weitere Schenkungen sowie die Verleihung von Markt- und Münzrecht. Unter Heinrich II. wurden dem Kloster (wieder) alle Rechte entzogen. Ende des 12. Jhd. begann der Bau einer kleineren Kirche nordöstlich der ottonischen. In Folge der Reformation wurde das Kloster aufgehoben und die zugehörigen Ländereien wurden landwirtschaftlich genutzt. Zum Beginn des 20. sowie des 21. Jhd. kam es zu mehreren archäologischen Ausgrabungen. Der Grundriss der ottonischen Monumentalkirche ist heute im Boden nachgebildet, so dass die Ausmaße vorstellbar werden (Abb. 31). Vom späteren Kirchenbau sind noch einige Ruinen (Abb. 32), sowie die beeindruckende spätromanische Krypta erhalten (Abb. 33). Nach diesem letzten Programmpunkt traten wir die Rückreise nach Bamberg an.