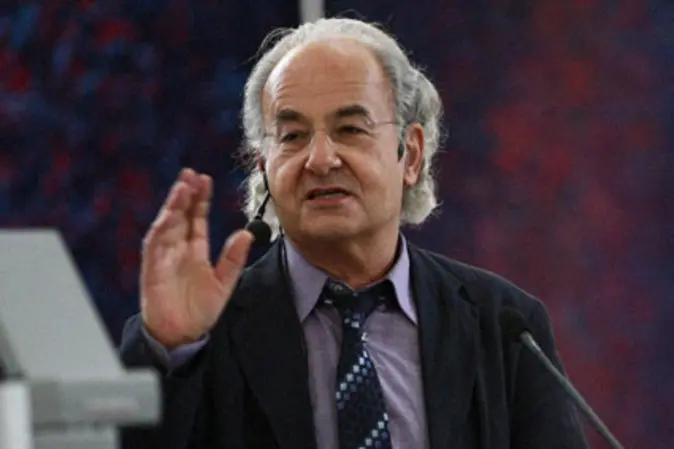

"Kultur in der Natur" oder "Wie aus Natur Kultur wurde" - Anthropologe Volker Sommer (l.) diskutierte unter der Moderation von Christian Illies (Mitte) mit dem Philosophen Wolfgang Welsch (Bilder: Marcus Hoffmann).

Das Publikum in der AULA der Universität erlebte eine leidenschaftliche Debatte.

"Ich fühle mich als Primat" - Volker Sommer.

"Im Tierreich fehlt der 'kulturelle Turmbau'" - Wolfgang Welsch.

Die Affen mit der Mondrakete

Auch am letzten Abend der 20. Bamberger Hegelwoche stand die evolutionären Verwurzelung des Menschen im Mittelpunkt. Dieses Mal gingen der Anthropologe und Primatologe Volker Sommer und der Philosoph Wolfgang Welsch der Frage nach, wie die menschliche Kultivierung vonstatten gegangen ist und ob der Mensch sich durch seine Entwicklung wirklich vom Tierreich abgekoppelt hat.

„Kultur in der Natur - die wilden Wurzeln der Vielfalt“. Dieses Motto führte am 25. Juni durch den Abend. Das Wort hatten zum Abschluss der Hegelwoche 2009 Prof. Dr. Wolfgang Welsch, Philosophieprofessor an der Universität Jena und Prof. Dr. Volker Sommer, Lehrstuhlinhaber für Evolutionäre Anthropologie am University College in London. Ist der Mensch nun nichts anderes als ein Primat? Dies sollte in der Debatte beleuchtet werden.

Wie wurde aus dem Tier ein Mensch?

„Er ist quasi der umgekehrte Hegel“, stellte Prof. Dr. Christian Illies den ersten Redner des Abends vor. „Wolfgang Welsch lehrte erst in Bamberg und ging dann nach Jena.“ Welschs Vortrag drehte sich um die Frage, wie aus der Natur Kultur werden konnte. Sprich: Welche Kriterien zeichnen den Menschen als solchen aus im Unterschied zu anderen Lebewesen? Dabei ging er hauptsächlich auf Unterschiede zwischen Affen und Menschen ein. Zuerst räumte Welsch mit dem Vorurteil auf, Affen seien nicht in der Lage zu denken und zu überlegen. „Auch bei Tieren finden sich Rationalität und Denken“, so der Experte. Auch andere Humanspezifika wie Werkzeugbau weisen einige Tierarten auf.

Gerade bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, sind Dinge wie Mordlust oder ein aufrechter Gang zu finden. Daraus ließe sich doch eigentlich schließen, dass der Mensch nichts anderes sei als ein Primat. Doch Welsch warnte davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. „Wie kam es dazu, dass das prähumane Startkapital sich während der Hominisation so verändert und weiterentwickelt hat?“ fragte er. Und kam sogleich auf die Besonderheit der Menschheit zu sprechen. Im Unterschied zu anderen Lebewesen habe keines solch eine Kultivierung erfahren wie der Mensch, so Welsch. Die kulturelle Evolution, also die ständige Weiterentwicklung kultureller Fähigkeiten auf der Basis der Leistung vorangegangener Generationen, fehle bei anderen Lebewesen völlig.

Der Weg in die kulturelle Dynamik

Der Entwicklungsprozess vom Tier zum Phänomen Mensch hat bereits vor sieben Millionen Jahren eingesetzt. Doch erst vor rund 40.000 Jahren begann die eigentliche kulturelle Evolution. Vor allem das Gehirn war davon stark betroffen. Rasch nahm es an Volumen zu und wurde zu einem Apparat der Selbstbezugnahme. Nach und nach bildeten sich neue Kapazitäten heraus, es ergab sich eine Korrelation von Gehirn und Interaktion mit Artgenossen, das lernfähige Gehirn entstand. Man hat herausgefunden, dass Sozialleben die Entwicklung des Gehirns stimuliert.

So sei das Gehirn des modernen Menschen sehr leistungs- und reflexionsfähig. Nur so sind wir in der Lage, Dinge zu lernen und schon Vorhandenes weiterzuentwickeln. „Dieser Fortschrittsmechanismus der Weiterentwicklung, der Aufbau kultureller Schichten, war sehr wichtig für die menschliche Entwicklung“, weiß Welsch. Er machte in seinem Vortrag deutlich, dass der Mensch nicht von heute auf morgen einfach so entstanden ist. „Neues baut meist auf etwas Altem auf – so auch in der kulturellen Evolution der Menschheit.“ Auch die Gehirne der Affen hätten Potenzial zur Weiterentwicklung und Fortschritt aufgewiesen, doch erst der Mensch hätte dieses Potenzial seines „Affenhirns“ genutzt. „Unsere Verwandten haben mit ihrem Kapital nicht in gleicher Weise agiert wie die Menschen, sie sind nicht in eine kulturelle Dynamik hineingeraten.“

„Kultur liegt in der Natur“

Die Worte „Liebe Mitprimaten“, mit denen Sommer das Publikum begrüßte und seine Gegenrede begann, machten deutlich, dass er eine andere These vertritt. Seit vielen Jahren erforscht er in Asien und Afrika Verhaltensweisen von Affen. Er hält die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier für ein recht gesundes Vorurteil, auch Tiere lernen aus Erfahrungen, könnten auf Erreichtem aufbauen.

Sommer hat wie Welsch viele vermeintliche Alleinstellungsmerkmale der Spezies Mensch untersucht und ebenfalls festgestellt, dass viele aufgegeben werden müssen. Dies machte Sommer anhand von Bildern und Filmen deutlich, die Verhaltensweisen von Menschenaffen wie Schimpansen oder Gorillas zeigten. „Affen können im Übergang denken“, so Sommer. Beispielsweise sind Schimpansen nicht nur in der Lage, sich selbst Werkzeuge zu bauen, um damit Thermiten oder Ameisen zu fangen, sondern sie legen sich auch regelrechte Werkzeugkästen an. „Die Affen und wir sind uns gar nicht so unähnlich“, so Sommer. „Ich fühle mich als Primat und hoffe, heute Abend noch einige andere Primaten gefunden zu haben.“

In der Diskussion mit Welsch und Illies als Moderator unterstrich Sommer noch einmal, dass man nicht strikt zwischen Tier und Mensch trennen könne. Anders als der Philosoph Welsch geht er auch davon aus, dass die Kultur, und somit auch die Kultur des Menschen, in der Natur zu finden ist und die Potenziale und Kapazitäten auch von anderen Lebewesen als den Menschen genutzt werden. Andererseits blieb der Einwand Welschs, es fehle im Tierreich der „kulturelle Turmbau“, also eine Evolution, die auf Vorleistungen aufbaut, unbeantwortet; und damit auch die Frage, warum denn der Mensch als einziger Affe in der Lage ist, eine Rakete zu konstruieren und zum Mond zu fliegen.