Tagungen und Kongresse

Aktuelle Termine

Kiel | 1.–4. Oktober 2025

Der 45. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW) findet vom 1. bis 4. Oktober 2025 in Kiel statt.

Der Titel der Tagung lautete „Überraschung, Zufall, Kontingenz. Zum Unbestimmten in Gesellschaft und Wissenschaft“.

Die lokale Ausrichtung übernimmt das Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Im Herbst 2024 wurde der Call for Papers veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2025.

Aberdeen (Schottland) | 3.–6. Juni 2025

Der 17. internationale SIEF-Kongress mit dem Thema "Unwriting" findet an der Universität von Aberdeen in Aberdeen, Schottland, statt und wird vom Elphinstone Institute for Ethnology, Folklore, and Ethnomusicology ausgerichtet. Auch Bamberger Wissenschaftlerinnen sind an der Veranstaltung beteiligt.

Die Internationale Gesellschaft für Ethnologie und Folklore (SIEF) ist eine internationale Organisation, die die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, die in den Bereichen Europäische Ethnologie, Volkskunde, Kulturanthropologie und angrenzenden Gebieten arbeiten, erleichtert und anregt. Die Gesellschaft organisiert große internationale Kongresse und kleinere Workshops.

Tübingen | 16.-17. Mai 2025

Im Mai 2025 ist es wieder so weit: Die Deutsche Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft, der Ständige Ausschuss für Studium und Lehre und das Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen laden ein zur Arbeitstagung zu Studienorganisation und Lehre im Fach!

- Zeit: Freitag, 16. Mai, 13 Uhr bis Samstag, 17.Mai, 13 Uhr

- Ort: Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Fürstenzimmer Schloss Hohentübingen*

Die Arbeitstagung lebt vom direkten Austausch rund um die Entwicklungen in Fach-Lehre und Studienorganisation.

Aktuell bewegen folgende Themen:

- bessere Sichtbarkeit von Fach und Studiengängen

- inneruniversitäre Wahrnehmung der Institute

- didaktischer Umgang mit KI in der Lehre

- Studierendenbefragung an den Standorten

- Austausch zu Einführungsseminaren

- Oder oder oder

Vorschläge für Themen nimmt Dr. Gesa Ingendahl (Kontakt s.u.) gerne entgegen. Eine offizielle Einladung mit der Bitte um Anmeldung folgt im Januar. Dort wird es auch Hinweise für Übernachtungsmöglichkeiten geben.

Dr. Gesa Ingendahl, Akademische Oberrätin

Studienorganisation und Berufsfeldorientierung

Universität Tübingen, Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft

Burgsteige 11, 72070 Tübingen

Tel: 07071 / 297 5310

Gesa.ingendahl(at)uni-tuebingen.de

Vergangene Tagungen

Regenburg | 27.-29. September 2024

Die Görres-Gesellschaft ist eine der ältesten deutschen Wissenschaftsgesellschaften. Derzeit gehören ihr rund 3.000 Mitglieder an, die in 20 wissenschaftlichen Fachbereichen bzw. Sektionen organisiert sind. Die Leiterin der Sektion Europäische Ethnologie ist Heidrun Alzheimer. Alljährlicher Höhepunkt ist die Jahresversammlung im Herbst, bei der die Gesellschaft sowie ihre wissenschaftlichen Fachbereiche zu zahlreichen öffentlichen Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen einladen.

Die 126. Jahrestagung der Görres-Gesellschaft vom 27. bis 29.09.2024 an der Universität Regensburg steht unter dem Rahmenthema "Schöpfung und Verantwortung".

- Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

- Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, die Görres-Gesellschaft bittet jedoch um Anmeldung auf der Internet-Seite https://www.goerres-gesellschaft.de/service/anmeldung-zur-jahrestagung.html.

- Bitte melden Sie sich nur für die Sektion Europäische Ethnologie an; teilnehmen können Sie trotzdem an allen Sektionen.

Gemeinsames Programm der Sektion Europäische Ethnologie/Soziologie:

„Mensch - Umweltbeziehungen im „Anthropozän“: Theorien – Konzepte – Alltage“

Freitag 27.09.2024

15:00 - 15:15 Begrüßung Steets/ Treiber /Van Loon

- 15:15 – 16:00 Uhr: PD Dr. Anne Dippel, (Jena): Steinzeit und Sternzeit. Kosmologische Paradigmenwechsel in Zeiten des Klimawandels.

- 16:00-16:45 Uhr: Prof. Dr. Matthias Groß, (Leipzig und Jena): Nichtwissen im Anthropozän

- 16:45 – 17:30 Uhr: Dr. Helen Ahner (Berlin): Planetarische Welt, vergangene Zukünfte, anthropozäne Erfahrung. Das Planetarium als Gegenstand einer Weltraumanthropologie

Samstag 28.09.2024

09:15 -.09:30 Begrüßung/Zusammenfassung Steets/ Treiber/Van Loon/

- 09:30- 10:15 Uhr: Jana Paulina Lobe BA, (Bamberg): Von Humuskapital und Pilzpartnern. Zum Umgang mit posthumanen Materialitäten in der gegenwärtigen Bestattungskultur

- 10:15-11:00 Uhr: PD Dr. Silke Gülker (Berlin): Amazonien im Anthropozän: Suchbewegungen zum Zusammenhang von (Un)Verfügbarkeitskonstruktionen und Handeln

11:00-11:15 Kaffeepause

11:15-12:00 Uhr: Prof. Dr. Manuel Trummer (Regensburg): Zeitalter der Ungeheuer. Zur Skalierung anthropozäner Ängste in den populären Medien

12:00-14:00 Uhr Mittagessen:

- 14:00 – 14:45 Uhr: Janine Hauer MA (Halle) Toxische Hinterlassenschaften und soziale Welten.Chemie als Gegenstand einer Anthropozän-Anthropologie.

- 14:45-15:30 Uhr: Prof. Dr. Clemens Albrecht (Bonn): Salutoprudentia – vom klugen Umgang mit der Gesundheit

- 15:30-16:45 Uhr: [Valeska Flor PhD (Tübingen): „How to train climate active citizens. A study of climate action/leadership ideas and programs“ zur Aushandlung von Klimawissen] Titel noch nicht bestätigt

Münsterschwarzach | 4.-6. September 2024

Märchen werden erzählt, gelesen und vorgelesen … und sie werden gespielt. Die diesjährige Tagung der Märchen-Stiftung Walter Kahn) widmet sich dem Märchendrama, dem Märchenspiel und anderen szenischen Verwirklichungen populärer Stoffe – im professionellen, künstlerischen Theater, im schulischen, privaten und halbprivaten Bereich und in den vielen Nebenformen, von denen hier nur das früher meist fahrende Gewerbe der Puppen- und Marionettentheater genannt werden soll.

Weihnachtsmärchen bringen Kinderaugen zum Strahlen, Kinder spielen selber Märchen; Theatermärchen bieten zauberhafte Illusionen und Szenen ausgelassenster Lustigkeit; gleichzeitig können Märchenspiele zu ideologischen und pädagogischen Zielen eingesetzt werden. Jedoch ist das Märchentheater keineswegs nur für Kinder gedacht; vielfach sogar im Gegenteil: Ein Beispiel dafür

bieten die im 18. und 19. Jahrhundert beliebten Blaubart-Stücke. Einen Meilenstein in der deutschen Literatur- und Theatergeschichte bildet Ludwig Tiecks Komödie Der gestiefelte Kater (1797), die auf mehreren fiktiven Ebenen spielt und die Grenzen zwischen Realität und Illusion (scheinbar) bricht – bis heute sind Entzauberung und parodistische Züge typische Elemente des Märchentheaters.

In Szene gesetzte Märchen dienten und dienen auch als Mittel der Literaturkritik, Gesellschaftskritik, Sozialkritik; ein klassisches Beispiel für den Einsatz von Märchen und Mythos zu Zwecken der politischen Satire ist Der Drache (1943) des russischen Dramatikers Evgenij Schwarz, 1965 in unvergessener Weise von dem Schweizer Regisseur Benno Besson in Ostberlin inszeniert; dagegen reaIisiert sich der alte Drachentötermythos im Further Drachenstich in ganz anderer Weise als Folklorespektakel. Im Volkstheater wiederum dominiert oft das Derb-Komische, so schon in den Fastnachtspielen des Nürnberger Meistersingers

Hans Sachs.

Aus dem reichen Panorama des Theatermärchens und der populären Theaterformen bietet die diesjährige Märchentagung eine Auswahl, die nicht zuletzt auch zum Mitmachen einlädt. Anleitungen, Anregungen dazu geben die Workshops Wir spielen Theater und Wir basteln Schattenspielfiguren. Schön ist es, ins Theater zu gehen – schöner noch ist das Theaterspielen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen und zur Anmeldung.

Regensburg| 17.-20. Mai 2024

Regenburg ist an Pfingsten 2024 Austragungsort der 36. Studierendentagung der DEGKW. Dazu schreiben die Regenburger Studis:

"Unter dem Motto 'Erzähl mir was' möchten wir Euch nicht nur für die Erzählkulturforschung begeistern, sondern vielmehr einen Raum für offene Diskussionen schaffen, in welchem wir uns über die Vielfalt alltäglicher Erzählungen austauschen können, um gemeinsam durch aktives Erzählen und Zuhören voneinander und vor allem miteinander zu lernen."

Bis zum 21. April 2024 könnt Ihr Euch hier zur Teilnahme anmelden: https://dgekw-studierendentagung-2024.de/Register

Kontakt:

Organisationsteam der 36. DGEKW-Studierendentagung - Erzähl mir was!

Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaft

Universitätsstraße 31

93053 Regensburg

E-Mail: dgekw2024(at)gmail.com

Website: https://dgekw-studierendentagung-2024.de/Home

Instagram: https://www.instagram.com/dgekw2024/

Für die Bamberger Studierenden, die über eine Teilnahme nachdenken, gibt es eine Infoveranstaltung am Donnerstag, 18.04.2024 um 18:15 Uhr in U5/03.27. Hier klären die studentischen Hilfskräfte Simeon und Jana alle offenen Fragen.

Bamberg | 20.-22. März 2024

Mit Aushandlungsprozessen, Entwicklungspotenzialen und Schutzmaßnahmen in Bezug auf immaterielles Kulturerbe in ländlichen Räumen beschäftigte sich die Tagung "Rural Heritage", die vom 20.-22. März 2024 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg durch die Juniorprofessur für Europäische Ethnologie ausgerichtet wurde. Die im Zentrum der Veranstaltung stehenden Problematiken von Vereinnahmungen und Instrumentalisierungen ruralen Erbes wurden in sechs Panels mit insgesamt 18 Fachbeiträgen von Referierenden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Slowenien und Schottland reflektiert. Ein Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussion, studentischer Posterausstellung zu immateriellem Kulturerbe und Wasser sowie Stadtführungen rundeten den akademischen Austausch ab.

Organisatorisches

- Eine Programmübersicht finden Sie im Flyer zur Tagung(520.4 KB).

- Auf dem Instagram-Kanal der EuroEthno wurde ein Reel zur Tagung veröffentlicht: https://www.instagram.com/p/C4-CU5EtZLc/

- Die Veranstaltung wurde organisiert durch Juniorprofessorin Barbara Wittmann, die derzeit Kommissionsprecherin ist.

- Die Veranstaltung war die fünfte Tagung der Kommission für die Kulturanalyse des Ländlichen der dgekw

- Die Tagung wurde unterstützt durch das Zentrum Welterbe Bamberg, den Universitätsbund Bamberg und die Oberfrankenstiftung.

- Die Plakate und die Flyer wurden von Hannah Feldmeier (www.graphik-sammlung.de) gestaltet.

- Die Anmeldefrist zur Teilnahme an der Tagung endete am 29. Februar 2024.

- Der Call for Abstracts endete am 15. Oktober 2023.

Kassel | 23. März 2024

Die Veranstaltung 'transmortale' verknüpft die vielseitigen und vielschichtigen Forschungsansätze zum Thema Sterben, Tod und Trauer.

- Die transmortale XIII findet am Samstag, den 23. März 2024 statt.

- Sie wird gemeinsam veranstaltet vom Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Hamburg, in Kooperation mit der Stiftung Deutsche Bestattungskultur und dem Museum/Zentralinstitut für Sepulkralkultur.

- Veranstaltungsort ist das Museum für Sepulkralkultur in Kassel, Weinbergstraße 25-27, 34117 Kassel.

Über die Veranstaltung 2024 schreiben die Organisator*innen:

Die Auseinandersetzung mit dem Tod begleitet die Menschheit seit Anbeginn ihrer Tage. Er ist ein Problem der Lebenden, und so weisen alle wissenschaftlichen Forschungsbereiche, die sich mit dem (Zusammen-)Leben der Menschen befassen, auch Berührungspunkte zu Sterben und Tod, zu Abschied und Gedenken, zur Endlichkeit und zu den Versuchen auf, das Unvermeidliche zu bewältigen.

Die Themen Sterben, Tod und Trauer sind in den letzten Jahren in den Fokus der fächerübergreifenden Forschung gerückt. Disziplinen wie Archäologie, Ethnologie, Anthropologie oder Kunstgeschichte beschäftigen sich seit jeher mit Gräbern und Begräbnisplätzen. Inzwischen interessieren sich jedoch ganz unterschiedliche Disziplinen für den Wandel der Trauer- und Bestattungskultur, zum Beispiel die Soziologie, Psychologie, Geschichte, Medizin(-Ethik), Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Geschlechterforschung sowie Kultur- und Medienwissenschaften.

Der Workshop transmortale bietet eine Plattform für das Forschungsfeld Sterben, Tod und Trauer. Er richtet sich an junge Wissenschaftler:innen, die sich in der Abschlussphase einer Qualifikationsschrift befinden, aber auch an Postdocs und andere interessierte Forschende. Ihnen wird die Möglichkeit gegeben, neue Perspektiven zu entwerfen und sie in größerer Runde zu diskutieren. Ziel ist eine interdisziplinäre Auseinandersetzung, die empirische und theoretische Ansätze zusammenführt und einen intensiven Austausch eröffnet. Auf diese Weise können aktuelle Fragen und Ergebnisse interdisziplinär beleuchtet und inhaltliche Gemeinsamkeiten transdisziplinär zusammengeführt werden.

Zu den Vortragenden 2024 gehört die Bamberger Masterstudierende Jana Lobe B.A., die über "Nachhaltigkeit stirbt zuletzt? Einblicke in den grünen Umbruch der Bestattungsbranche" referieren wird.

Weitere Informationen zur transmortale XIII finden Sie hier.

Aachen | 15.-16. Februar 2024

Gemeinsam mit dem Jungen Forum der Görres-Gesellschaft organisiert die Bischöfliche Akademie in Aachen ein Akademisches Kolloquium zum Thema „Freiheit“. Das Akademische Kolloquium bietet jungen Forschenden aus Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, insbesondere aus Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft

und Theologie, die Möglichkeit, eigene Arbeiten im Themenfeld von Religion und Moderne vorzustellen sowie Arbeitsfortschritte und Fragen in einer kollegialen, konstruktiven und ermutigenden Atmosphäre zu diskutieren.

Ziel der zweitägigen Veranstaltung ist es, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem interdisziplinären Umfeld die Gelegenheit zu geben, ihre Promotionsvorhaben, aber auch Abschlussarbeiten jenseits der Promotion (Habilitationen, Magister- und Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Seminararbeiten oder sonstige interessante Projekte) vorzustellen und zu diskutieren. Erfahrene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden an der Tagung in Mentorenfunktion teilnehmen.

- Zeit: Donnerstag, 15. Februar 2024 bis Freitag, 16. Februar 2024

- Ort: Bischöfliche Akademie des Bistums Aachen, Leonhardstraße 18-20, 52064 Aachen

- Tagungskosten: siehe Webseite

- Am Donnerstag, 15. Januar 2024, ist zudem eine öffentliche Abendveranstaltung geplant, bei der die Teilnehmenden des Kolloquiums mit einer Person des öffentlichen Lebens zum Thema „Freiheit“ ins Gespräch kommen.

Die Teilnahme am Kolloquium ist mit oder ohne Projektvorstellung möglich. Die Veranstaltung steht allen offen, also auch Nicht-Mitgliedern der Görres-Gesellschaft.

Anmeldung

Teilnehmende müssen sich auf der Webpräsenz der Bischöflichen Akademie über das Buchungssystem anmelden.

Call for Papers

Wenn Sie vortragen möchten, senden Sie bitte bis zum 15. Januar 2024 einen Vortragstitel, einen kurzen Abstracts (ca. 350 Wörter) in deutscher oder englischer Sprache sowie eines kurzen akademischen Lebenslaufs jeweils an:

- Gabriel Rolfes

Bischöfliche Akademie des Bistums Aachen

gabriel.rolfes(at)bistum-aachen.de

- Dr. Martin Barth

Generalsekretär der Görres-Gesellschaft

martin.barth(at)goerres-gesellschaft.de

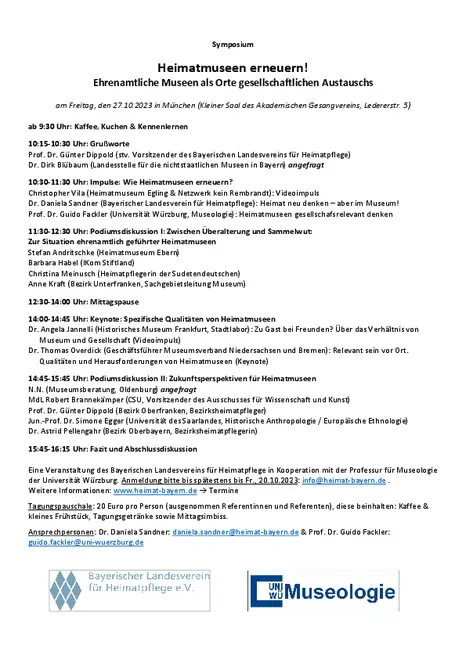

München | 27. Oktober 2023

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege e. V. und die Professur für Museologie der Universität Würzburg laden ein zum Symposium "Heimatmuseen erneuern! Ehrenamtliche Museen als Orte des gesellschaftlichen Austauschs" am Freitag, den 27.10.23 in München.

Viele Heimatmuseen sind nicht zukunftsfähig, das ist eine bittere Wahrheit. Personell haben sie häufig Nachwuchssorgen im Ehrenamt. Die Ausstellungsräume sind meist begrenzt, die Sammlungen oft kaum geordnet, es fehlen finanzielle Mittel etwa zur Sanierung der Gebäude, zur Neugestaltung der Ausstellungen, für Personal, für Öffentlichkeitsarbeit und ähnliches. Derweil ermöglichen Heimatmuseen Mitsprache und Mitgestaltung am sozialen und kulturellen Leben vor Ort. Sie erfüllen damit wichtige (zivil-)gesellschaftliche Funktionen in ihren Standortgemeinden. Die Veranstalter*innen wollen auf der Tagung neue Perspektiven für "in die Jahre gekommene" Museen diskutieren und freuen sich auf einen anregenden Austausch!

Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalter*innen um Anmeldung bis zum 20.10.23 an: info(at)heimat-bayern.de

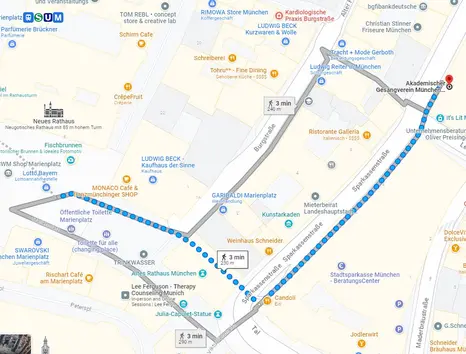

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Ausstieg am besten am Marienplatz) kommt man sehr gut zum Veranstaltungsort in der Ledererstraße.

Das Programm der Veranstaltung und eine Wegbeschreibung zum Veranstaltungsort finden Sie im Downloadbereich.

Die Europäische Ethnologie der Uni Bamberg nutzt das Symposium als Anlass für eine 1-Tages-Exkursion: Für Teilnehmende an der Vorlesung "Heimat..." von Günter Dippold kann die Teilnahme am Symposium im Sinne einer vertiefenden Exkursion zum Thema besonders empfohlen werden.

Dortmund | 4.-7. Oktober 2023

Der 44. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW) fand vom 4. bis 7. Oktober 2023 in Dortmund statt.

Der Titel der Tagung lautete „Analysen des Alltags: Komplexität, Konjunktur, Krise“.

Die lokale Ausrichtung wurde federführend vom Team des Lehrstuhls für Kulturanthropologie des Textilen um Prof. Dr. Gudrun König vorbereitet.

Im Juli 2023 wurde die Website zum 44. DGEKW-Kongress freigeschaltet. Sie erreichen das Informationsportal mit Programmplanung, Anmeldungsformular, Beitragsabstracts, Rahmenveranstaltungen etc. unter www.dgekw-kongress.de.

Fest etabliert ist dabei ein Studentisches Panel, das die Möglichkeit bietet, eigene Arbeiten/Forschungen/Projekte vorzustellen. Der Call for Papers endete am 15.01.2023. Mehr Infos dazu finden Sie unter https://dgekw.de/call-for-papers/.

Münsterschwarzach | 27.-29. September 2023

Die Themenwahl für die Märchentage 2023 der Märchen-Stiftung Walter Kahn kommt nicht von ungefähr. Sie bezieht sich sehr bewusst auf den gesellschaftlichen Diskurs über die Gefährdung unserer Lebenswelt durch Naturverwüstung und Krieg. Wie zeigt sich jene unheile Welt in Märchen und Sagen? Erfährt sie in den Erzählungen Heilung? Und wenn ja, wie?

Auf der Suche nach Antworten stoßen wir auf die in vielen Erzählmotiven überlieferten Vorstellungen, dass sich Zerstörung und Erneuerung gegenseitig bedingen. So erwächst aus den Körperteilen erschlagener Götter oder Riesen das Universum, aus den Überresten Getöteter entwickeln sich hilfreiche Pflanzen oder Vögel, zerstückelte Opfer werden wieder zusammengesetzt und mithilfe magischer Gegenstände neu zum Leben erweckt, Menschen in Tiergestalt finden Erlösung, nachdem man ihnen Gewalt angetan hat u.a.m. Laut orientalischer Mythologie verbrennt der prächtige Feuervogel nach einer bestimmten Lebensdauer, um daraufhin verjüngt und mit neuen Kräften versehen emporzusteigen.

Kurzum: Allem Ende wohnt ein neuer Anfang inne – eine durchaus optimistisch stimmende Botschaft, die mit dem sich aus der Asche erhebenden Phönix längst sprichwörtlich geworden ist. Als Sinnbild für den Kreislauf von Schöpfung, Erhaltung, Zerstörung und Wiederbelebung widerspiegelt er die Erfahrungen der Menschen mit einer sich periodisch erneuernden Natur, aber auch ihren Wunsch nach Gesundung, Verjüngung und Überwindung des Todes.

Die Vorträge und Workshops der Tagung widmen sich der anthropologischen Bedeutung der im Märchen inszenierten unheilen Welt. Sie befragen die Texte nach der Dialektik von Zerstörung und Erneuerung, ermitteln Strukturen und Funktionsmechanismen und setzen sich mit entsprechenden Deutungsansätzen und Perspektiven der Märchenforschung auseinander.

Informationen zur Anmeldung finden Sie hier.

Im Rahmen der Tagung finden am 28. September 2023 in einem gesonderten Festakt zudem die Preisverleihungen im Schelfenhaus in Volkach statt. In diesem Rahmen wird der mit 5.000,- EUR dotierte Europäische Märchenpreis 2023 an den renommierten Märchenforscher Prof. Dr. Holger Ehrhardt verliehen.

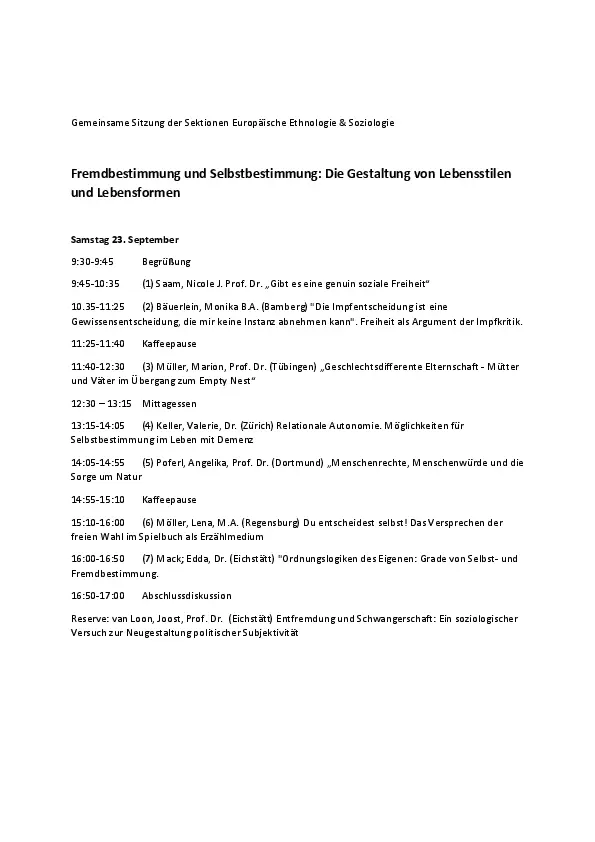

Tübingen | 22.-24. September 2023

Die Görres-Gesellschaft ist eine der ältesten deutschen Wissenschaftsgesellschaften. Derzeit gehören ihr rund 3.000 Mitglieder an, die in 20 wissenschaftlichen Fachbereichen bzw. Sektionen organisiert sind. Die Leiterin der Sektion Europäische Ethnologie ist Heidrun Alzheimer. Alljährlicher Höhepunkt ist die Jahresversammlung im Herbst, bei der die Gesellschaft sowie ihre wissenschaftlichen Fachbereiche zu zahlreichen öffentlichen Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen einladen.

Die 125. Jahrestagung der Görres-Gesellschaft vom 22. bis 24.09.2023 an der Universität in Tübingen widmet sich in diesem Jahr dem Phänomen „Freiheit“. Das Expose zur Tagung finden Sie hier.

Am Samstag, den 23.09.2023 findet die gemeinsame Sektionssitzung von Europäischer Ethnologie und Soziologie mit folgendem Programm statt:

Fremdbestimmung und Selbstbestimmung: Die Gestaltung von Lebensstilen und Lebensformen

- 09:30–09:45 Uhr Begrüßung

- 09:45–10:35 Uhr Gibt es eine genuin soziale Freiheit? Prof. Dr. Nicole J. Saam (Erlangen-Nürnberg)

- 10.35–11:25 Uhr „Die Impfentscheidung ist eine Gewissensentscheidung, die mir keine Instanz abnehmen kann.“ Freiheit als Argument ärztlicher Impfkritik. Monika Bäuerlein (Bamberg)

- 11:25–11:40 Uhr Kaffeepause

- 11:40–12:30 Uhr Geschlechtsdifferente Elternschaft – Mütter und Väter im Übergang zum Empty Nest. Prof. Dr. Marion Müller (Tübingen)

- 12:30–13:15 Uhr Mittagessen

- 13:15–14:05 Uhr Relationale Autonomie. Möglichkeiten für Selbstbestimmung im Leben mit Demenz. Dr. Valerie Keller (Zürich)

- 14:05–14:55 Uhr Menschenrechte, Menschenwürde und die Sorge um Natur. Prof. Dr. Angelika Poferl (Dortmund)

- 14:55–15:10 Uhr Kaffeepause

- 15:10–16:00 Uhr Du entscheidest selbst! Das Versprechen der freien Wahl im Spielbuch als Erzählmedium. Lena Möller, M.A. (Regensburg)

- 16:00–16:50 Uhr Ordnungslogiken des Eigenen: Grade von Selbst- und Fremdbestimmung. Dr. Edda Mack (Eichstätt)

- 16:50–17:00 Uhr Abschlussdiskussion

Interessierte sind herzlich eingeladen!

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, die Görres-Gesellschaft bittet jedoch um Anmeldung auf der Internet-Seite

https://www.goerres-gesellschaft.de/service/anmeldung-zur-jahrestagung.html. Bitte melden Sie sich nur für die Sektion Europäische Ethnologie an; teilnehmen können Sie trotzdem an allen Sektionen.

Das Exposé zur Jahrestagung finden sie unter https://www.goerres-gesellschaft.de/fileadmin/user_upload/Ordner_fuer_Dateien_Generalversammlung/Expose_Freiheit.pdf, das gesamte Programm steht hier zur Verfügung: https://www.goerres-gesellschaft.de/fileadmin/user_upload/Ordner_fuer_Dateien_Generalversammlung/GV_Programm_2023.pdf.

Freiburg im Breisgau| 26.-29. Mai 2023

Das Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in der Maximilianstraße 15 in Freiburg im Breisgau ist im Frühjahr 2023 Austragungsort der 35. Studierendentagung der DEGKW.

Dazu schreiben die Freiburger Studis:

"Vier Tage lang werden wir gemeinsam zum Thema Public Anthropology diskutieren.

- Wie kann ein aktiver Austausch zwischen Wissenschaft und außeruniversitären Öffentlichkeiten stattfinden?

- Wie können wir uns mit unserer Forschung in gesellschaftliche Diskurse einbringen?

- Wie finden kulturwissenschaftliche Forschungsergebnisse ihren Weg raus aus der Uni?

Egal ob Public Anthropology genau euer Thema ist oder ihr von ersten Schritten dazu an eurem Institut berichten wollt – seid mutig und schickt uns eure Konzeptideen. Unseren Call for Papers mit allen Infos findet ihr hier.

Hier [auf unserer Webseite] und auf unserer Instagram-Seite halten wir euch zum Programm der Tagung, der Anmeldung und allem weiteren auf dem Laufenden.

Wir freuen uns schon auf eure Vortragsideen und Anmeldungen und sind gespannt, euch im Mai in Freiburg willkommen zu heißen!"

München| 08. Mai 2023

Eine Bestandsaufnahme zu Geruchswelten zwischen Smellscapes, Sinneserbe und Politiken

Das Symposium wird organisiert vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und dem Institut für Volkskunde der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München, Alfons-Goppelstr. 11 (Residenz), Sitzungssaal 1.

An der Veranstaltung sind mehrere Angehörige der Universität Bamberg beteiligt.

PROGRAMM

9:30–11 Uhr Grußworte

Prof. Dr. Daniel Drascek

Prof. Dr. Günter Dippold (Universität Bamberg)

Panel 1: Impulsreferate

• Dr. Daniela Sandner (München, Universität Bamberg): Wie riecht Heimat? Riecht Heimat irgendwie?

• Dr. Helmut Groschwitz (München/Berlin): Sinneserbe zwischen Kulturerbe, Nostalgie und dem Duft der Zukunft

- Kaffeepause -

11:30–13:00 Uhr Panel 2: Düfte wahrnehmen und kreieren (Geruchsdesign)

• Dr. Ferdinand Storp (München/Baierbrunn): Geheimnisse der Duftkreation

• Dr. Fabienne Hübener (München): Das Riechexperiment

• Dr.-Ing. Vincent Christlein (Marburg): Odeuropa und der Duft der Bilder

- Mittagspause -

14:00-15:30 Uhr Panel 3: Geruchsstereotype und Geruchserinnerungen

• Dr. Simone Egger (München/Klagenfurt): Nach Heimat duften. Geruchswelten der Zugehörigkeit und ästhetische Ideale

• Dr. Elisabeth Fendl (Freiburg): Der Proust-Effekt im Museum. Zur Inszenierung von Geschmackserinnerungen

• Dr. Thomas Büttner (München): Wie riecht Kulturlandschaft? Potentiale und Herausforderungen einer Inventarisierung

- Kaffeepause –

16:00–17:00 Uhr Podium und Diskussion: Gerüche sammeln – Sinneserbe als gesellschaftliche Verhandlung

Prof. Dr. Sophie Elpers (Amsterdam/Antwerpen), Dr. Hanns-Erik Endres (München), Sissel Tolaas (Berlin), PD Dr. Manuel Trummer (Regensburg), Junior-Prof. Dr. Barbara Wittmann (Universität Bamberg)

Die Zahl der Teilnehmer:innen ist begrenzt, daher wird um zeitnahe Anmeldung unter gebeten:

Es wird eine eine Verköstigungspauschale in Höhe von 20 Euro erhoben. Diese beinhaltet Tagungsgetränke (Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke), Gebäck und ein Mittagessen mit Nachspeise.

Bad Windsheim | 7.-8. November 2022

Spätestens nach 1960 änderte sich die Arbeitsverhältnisse und das Alltagsleben auf dem Land massiv – und die Dörfer gleich mit: Bauernhöfe wurden auf das freie Feld verlegt, Straßen ausgebaut, und an den Rändern bildeten sich Neubausiedlungen, deren Größe die des Altorts mehrfach überschreiten konnte. Auch das moderne Konsumverhalten wurde zunehmend sichtbar: in Form von Läden mit großen Schaufenstern, Cafés, Kiosken, Gemeinschaftsgefrieranlagen und Bankfilialen, deren Architektur heute noch auffällig und nicht selten umstritten ist. Letzteres gilt auch für die Neubauten zahlreicher Schulen, Kirchen, Pfarr- und Rathäuser sowie anderer Einrichtungen des öffentlichen Lebens. In der Freizeit besuchte man nun Schwimmbäder, Minigolfanlagen, Kinos und Diskotheken. Parallel dazu wurde der Ausbau der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur vorangetrieben, ohne den die Entwicklung nicht möglich war.

Die vierte Tagung des Verbundes „Von der Nissenhütte bis zum QUELLE-Fertighaus. Alltagsleben im ländlichen Raum nach 1945“ der Freilichtmuseen am Kiekeberg, in Kommern und in Bad Windsheim zeigt nicht nur die rasante Entwicklung der ländlichen Infrastruktur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Sie diskutiert auch Gegenwart und Zukunft der Gebäude, die heute oftmals sanierungsbedürftig sind oder mangels ausreichender Nutzung vor ihrer Aufgabe stehen – wenn sie, wie viele kleine Läden und Bankfilialen, nicht bereits verschwunden sind.

U.a. referiert Regina Kapfer B.A. im Panel IV über "Rathausbauten im ländlichen Franken 1950-1980". Sie studiert EuroEthno in Bamberg und hat dieses Thema auch für ihre Masterarbeit gewählt, die von Prof. Dr. Günter Dippold (Honorarprofessor in der EuroEthno und Bezirksheimatpfleger für Oberfranken) betreut wird.

Mainz | 4.-6. November 2022

Titel "Zwischen Nähe, Distanz und allen Stühlen – Fragen der Repräsentation und Ethik im Forschungsprozess"

Unser Fach zeichnet sich durch eine große Diversität der empirischen Zugänge und methodische Vielfalt aus, überwiegend wird jedoch mit qualitativen Verfahren gearbeitet. Feldforschungsaufenthalte, teilnehmende Beobachtungen, verschiedene Formen von Interviews, Archivstudien oder Diskursanalysen stellen unterschiedliche methodische Ansätze dar, werden aber stets als offener Prozess verstanden, der situations- und personenabhängig ist.

Als Forscher*innen werden wir dabei mit zahlreichen forschungsethischen Problemen konfrontiert: Wie gehen wir sensibel mit den erhobenen Daten um? Wie repräsentieren wir unsere Interviewpartner*innen/Forschungssubjekte und -objekte? Welche Beziehungen bauen wir im Rahmen unserer Forschungen auf? Wie positionieren wir uns selbst im Feld? Wie vermeiden wir, dabei manipulatorisch vorzugehen? Wie gehen wir mit Fragen des Daten- und Selbstschutzes in Forschungszusammenhängen um?

Wir müssen unseren Forschungsprozess also reflektieren, damit die Transparenz und intersubjektive Nachvollziehbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse gegeben ist. Immerhin haben wir es stets mit Interpretationen sozialer Wirklichkeiten zu tun, mit Deutungen zweiter oder dritter Ordnung, deren Zustandekommen offengelegt werden muss. Aber wie stellen wir dann gute Forschung sicher? Anything goes, solange im Anschluss alles schön reflektiert wird? Und was bedeutet es überhaupt, zu reflektieren?

Gemeinsam mit Euch möchten wir deshalb im Rahmen der 16. DGEKW-Doktorand*innentagung 2022 darüber diskutieren, welchen forschungsethischen Herausforderungen man im Forschungsprozess begegnet, wie mit diesen umgegangen werden kann und wie Selbstreflexionen auch in den Schreibprozess miteingebunden werden können. Auch wollen wir uns gemeinsam mit Euch die Frage stellen, wie eine angebrachte ethnographische Repräsentation gelingen kann.

Beiträge

Wir freuen uns auf Berichte aus Euren Dissertationsprojekten, die Ihr nach Euren Vorstellungen gestalten könnt. Da Fragen von Repräsentation und Ethik in jeder Phase des Forschungsprozesses eine Rolle spielen, interessieren uns reflektierende Beiträge zur Konzeption der Arbeit, zu Methodenerwägungen, zu Feldaufenthalten, zu Analyseprozessen, zum Schreibvorgehen sowie zu Problemen, Herausforderungen, ... Ideen für Diskussionsrunden, Workshops, Vorträge, Data-Sessions und andere Formate sind gleichermaßen willkommen!

Tagungsort

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Anmeldung

Sendet Eure Vorschläge für Beiträge (ca. 300 Wörter) zusammen mit einem Kurz-CV bis zum 31. August 2022 an doktagung22(at)tutanota.com

Die Anmeldung zur Teilnahme (ohne aktiven Beitrag) ist unter derselben Adresse bis zum 30. September 2022 möglich. Durch die Einzahlung der Teilnahmegebühr von 15€ ist die Anmeldung verbindlich. Übernachtungsplätze werden nicht zentral organisiert, allerdings planen wir, eine Bettenbörse einzurichten. Gebt bei Eurer Anmeldung an, ob Ihr daran interessiert seid, dann versuchen wir, Euch einen privaten Schlafplatz zu organisieren. Fahrtkosten können leider nicht übernommen werden.

Aktuelle Informationen sind unter https://2020.doktagung.de/ zu finden.

Wir freuen uns auf Euch!

Die Organisator*innen der 16. DGEKW-Doktorand*innentagung

Marie Scheffler, Aaron Hock, Roxana Fiebig-Spindler

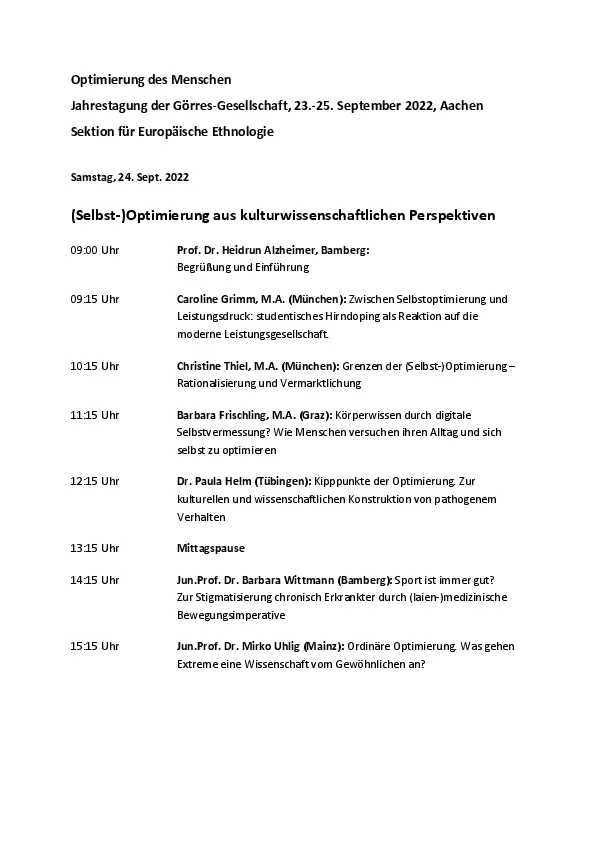

Aachen | 23.-25. September 2022

Die Görres-Gesellschaft stellt ihre diesjährige Generalversammlung unter das Rahmenthema „Optimierung des Menschen“.

In der Sektion Europäische Ethnologie verhandeln wir das Thema der (Selbst-)Optimierung aus kulturwissenschaftlichen Perspektiven.

Näheres zum Programm der Sektion Europäische Ethnologie entnehmen Sie bitte der Abbildung.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, wir bitten jedoch um Anmeldung auf der Internet-Seite der Görres-Gesellschaft:

https://www.goerres-gesellschaft.de/service/anmeldung-zur-jahrestagung.html.

Bitte melden Sie sich nur die Sektion EuroEthno an; teilnehmen können Sie trotzdem an allen Sektionen.

Die Görres-Gesellschaft unterstützt die Teilnahme von jungen Wissenschaftler*innen mit einem Reisestipendium in Höhe von 150,- EUR (siehe https://www.goerres-gesellschaft.de/fileadmin/user_upload/Ordner_fuer_Dateien_Generalversammlung/Infos_Wiss._Nachwuchs_4.pdf).

Auf Ihr/Euer Kommen freut sich

Heidrun Alzheimer, Leiterin der Sektion Europäische Ethnologie in der Görres-Gesellschaft

Gästehaus der Abtei Münsterschwarzach | 31. August – 2. September 2022

Im Zentrum der diesjährigen Tagung der Märchen-Stiftung Walter Kahn steht das Interesse, im Märchen Spuren kulturübergreifender Transformationsprozesse aufzuspüren. Ähnlichkeiten in Motiven und Motivketten, in Figurenkonstellationen und paradigmatischen Handlungsabläufen finden sich – in jeweils spezifischer Ausformung – in den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt. Über Sprach- und Ländergrenzen hinweg haben diese narrativen Bausteine im Wechselspiel von Bewahren und Erneuern ihr jeweils eigenständiges Profil herausgebildet.

In Vorträgen und Workshops wird untersucht werden, inwiefern narratives Kulturerbe in unterschiedlichen Ländern hybride Züge trägt und seine Spezifik durch den Austausch zwischen Eigenem und Fremden herausgebildet hat. Damit berührt die Tagung u.a. die aktuelle Diskussion um ‚Kulturelle Aneignung‘. Im sachkundigen, an der Märchenforschung orientierten Austausch über dieses sensible Thema können unterschiedliche, auch streitbare Positionen hinterfragt und überprüft werden.

Zum anderen berührt das Tagungsthema das Schicksal der Menschen, die Opfer menschenverachtender politischer Entscheidungen werden und zur Migration gezwungen sind. In der Reflexion über Zeugnisse ihrer ‚narrativen Mitgift‘ kann der eigene Horizont erweitert und (Vor)Urteile kritisch hinterfragt werden.

Außerdem werden Praxisbeispiele vorgestellt, in denen über das Märchenerzählen mit Kindern und Erwachsenen der wechselseitige Kulturtransfer erfolgreich realisiert werden kann.

‚Ins Offene…‘ – unter diesem Motto wird die Begegnung unterschiedlicher Positionen und Perspektiven Denkprozesse anstoßen, in denen sich Rationalität und Emotionalität auf fruchtbare Weise ergänzen können.

Programm

Das ausführliche Programm entnehmen Sie bitte dem Flyer.

Anmeldung

Anmeldungen sind bis zum 18.07.2022 an die Geschäftsstelle der Stiftung erbeten, gern auch per E-Mail an maerchentage(at)maerchen-stiftung.de.

Kursgebühr

Die Kursgebühr setzt sich aus der Seminargebühr in Höhe von 145,00 € (Studierende 75,00 €), sowie einer Unterbringungs-/ Verpflegungspauschale zusammen.

295 € für Seminargebühr, Unterkunft im EZ und Verpflegung.

275 € für Seminargebühr, Unterkunft im DZ und Verpflegung.

200 € für Seminargebühr und Verpflegung, ohne ÜN.

135 € für Studierende inkl. Seminargebühr, Verpflegung und ÜN bei Unterbringung im Mehrbettzimmer.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie die dann ggf. geltenden Corona-Bestimmungen vor Ort.

Eine komplette Absage der Tagung aufgrund von pandemiebedingten Maßnahmen und Anordnungen behält sich der Verstanstalter vor.

Aktuelle Infos finden Sie hier: https://www.maerchen-stiftung.de/veranstaltungen/maerchentage/

Veranstalter

Märchen-Stiftung Walter Kahn, Postfach 1130, 97326 Volkach,

Tel. +49 9381 5764490; Fax +49 9381 5764491

Würzburg | 26.-29. Mai 2022

Die 34. Studierendentagung der DGEKW findet in einer hybriden Form vom Donnerstag, den 26. Mai bis Sonntag, den 29. Mai 2022 statt.

Die Tagung behandelt das enorm große Thema der Nachhaltigkeit. Es wurden spannende Themen eingeschickt, so reicht die Spanne von Mikroplastik über Tiere bis hin zum Tod: Die Bamberger Masterstudierende Jana Lobe hält am 27.05.2023 um 16.30 Uhr den Vortrag "Was bleibt ... was geht?: Nachhaltigkeit über den Tod hinaus".

Hier gehts zum Programm:

https://wasbleibtwaskommt.de/tagung.html

Die notwendige Anmeldung wurde am 07.05.2022 geschlossen; eine weitere Anmeldung ist leider nicht mehr möglich.

Kontakt:

Organisationsteam der 34. DGV-Studierendentagung 2022 in Würzburg

WAS BLEIBT … WAS KOMMT … Umwelten gestalten und erforschen

c/o Fachschaftsinitiative EE/VK

Lehrstuhl für Europäische Ethnologie / Volkskunde

Am Hubland (Philosophische Fakultät I)

97074 Würzburg

E-Mail FSI: fsi.eevk@uni-wuerzburg.de

✪ Webseite: https://wasbleibtwaskommt.de/

✉ Tagungs-E-Mail: orga(at)wasbleibtwaskommt.de

❤ Instagram: @was.bleibt.was.kommt

online | 4.–7. April 2022

Kultur und Zeit sind untrennbar verbunden. Kultur verändert sich innerhalb der Zeit und strukturiert zugleich Vorstellungen von Temporalität. Die Speicherung und Weitergabe von Wissen über lange Zeiträume hinweg organisieren kulturelle Handlungen, Identitäten und deren Transformationen.

Diese Praktiken ermöglichen überhaupt erst Positionierungen des Menschen gegenüber der Welt, der Vergangenheit und der Zukunft, gegenüber kulturellen Prozessen und gesellschaftlichen Konventionen. Die Zeitlichkeit von Kultur ist eine grundsätzliche Prämisse empirisch-ethnografischer und historisch ausgerichteter kulturwissenschaftlicher Forschung.

Das umfangreiche Programm des 43. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW) – vormals Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (dgv) – möchte sich vom 4. bis 7. April 2022 diesen und vielen weiteren Perspektiven des Themas in ca. einhundert Teilbeiträgen widmen. Die ursprünglich für September 2021 in Regensburg geplante Tagung wird nun online nachgeholt.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.dgekw-kongress.de