Vitrinenausstellungen

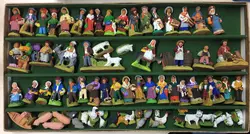

Ausstellung provencalischer Krippenfiguren aus der Sammlung Bärbel Kerkhoff-Hader

Die Europäische Ethnologie zeigte in der Advents- und Weihnachtszeit 2023/24 eine Ausstellung provencalischer Krippenfiguren (sog. „Santons“) aus der Sammlung der früheren Lehrstuhlinhaberin, Frau Prof. Dr. Bärbel Kerkhoff-Hader.

Um 1800 entstand in der Provence der Brauch, aus Brotteig Hauskrippen zu gestalten. Da diese Santons („kleine Heilige“) nicht lange haltbar waren, ist man bald dazu übergegangen, sie aus Ton zu formen. Es entstand ein regelrechtes Kunstgewerbe und mit dem „Santonnier“ sogar ein Ausbildungsberuf. Bevölkert werden diese südfranzösischen Krippen nicht nur von der heiligen Familie, Ochs‘ und Esel, den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland. Es pilgern auch Jäger, Metzger, Lavendel- und Fischverkäuferinnen, Briefträger, Wäscherinnen und viele mehr zum Stall von Bethlehem.

Die gezeigte Sammlung stammt aus dem Nachlass der am 30. April 2023 verstorbenen Professorin Dr. Bärbel Kerkhoff-Hader, Inhaberin des Lehrstuhls für Volkskunde/Europäische Ethnologie 1994-2006. Sie beschäftigte sich u.a. mit Keramik- und Kleidungsforschung. In der Bamberger Bürgerschaft in guter Erinnerung geblieben ist beispielsweise die vor 25 Jahren im Historischen Museum Bamberg gezeigte Weihnachtsausstellung mit Krippenfiguren aus der Provence, den sog. „Santons“. Die nun ausgestellten Figuren hat sie bei ihren Streifzügen über südfranzösische Weihnachtsmärkte und durch die Werkstätten berühmter Santonniers wie Paul Fouque (Aix en Provence), Marius Chave sowie Roger Jouve (beide Aubagne) entdeckt und erworben. Und wie in der Oberen Pfarre versteckt sich auch bei uns eine „Krippenkatze“.

Die Ausstellung war Teil des Bamberger Krippenwegs 2023/24.

*****

Text: Heidrun Alzheimer

Gestaltung: Marion Hartmann

Fasching, Fastnacht, Karneval

Gerade in Bayern genießen die Pflege und der Erhalt immaterieller kultureller Ausdrucksformen einen besonders hohen Stellenwert. Die vielfältigen Bräuche, Rituale, Feste und Handwerkstechniken sind als kulturelles Erbe im Bewusstsein der Bevölkerung breit verankert. Sie sind nicht nur Teil der bayerischen Identität, sondern auch von großer Bedeutung für den sozialen Zusammenhalt. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und laufender Modernisierungsprozesse sind ihre Sichtbarmachung, Anerkennung und Bewahrung eine besonders wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Nicht zuletzt die Erfahrungen mit den Globalisierungsprozessen haben ein neues Bewusstsein für das komplexe Zusammenspiel von Modernisierung und Tradition geschaffen.

Das im Jahr 2003 verabschiedete und in der Bundesrepublik Deutschland Mitte 2013 in Kraft getretene UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes eröffnet die Möglichkeit, die Bedeutung lebendiger Traditionen und Ausdrucksformen noch stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken sowie ihre Pflege und Weitergabe an kommende Generationen im Sinne einer modernen Praxis zu fördern. Zur Zeit läuft das Bewerbungsverfahren 2015/16.

Der „Bund Deutscher Karneval“, der etwa 5.000 Mitgliedsvereine mit über 2,6 Millionen Mitgliedern vertritt, hat für die Auszeichnung den Brauchkomplex Fasching, Fastnacht und Karneval vorgeschlagen. Aus diesem Anlass zeigen wir hier eine kleine Ausstellung aus dem Fastnachtsmuseum dieser Vereinigung, das seinen Sitz in Kitzingen am Main hat. Die Kultusministerkonferenz (KMK) wird Anfang 2017 im Benehmen mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien abschließend über die Neuaufnahmen in das Bundesverzeichnis entscheiden.

*****

Studioausstellung des Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen am Main

Konzeption und Gestaltung: Daniela Sandner

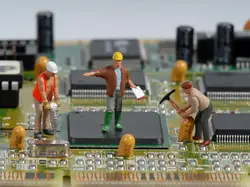

Spielzeug international

Was ist Spielzeug? Ist es Spiegelbild menschlicher Kultur und Abbild der Welt von Erwachsenen? Ist es Lehr- und Erziehungsmittel für Kinder zum Begreifen ihrer Umwelt oder wesentlich mehr?

Spielzeug funktioniert jedenfalls unter Anwendung wissenschaftlicher Analysemethoden als Indikator gesellschaftlichen Geschehens. Weltweit spiegelt es den jeweils aktuellen Zeitgeist, Moden, Lebensstile, Technikgeschichte, Ideologien oder politische Verhältnisse.

Spielsachen wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts auch von Vertretern des Faches Volkskunde entdeckt und als sammelwürdig eingestuft. Im Zentrum dieser Beschäftigung stand ursprünglich das sogenannte „Volksspielzeug“, das im Sinne eines Rettungsgedankens zusammengetragen, typologisiert und in Museen oder Ausstellungen öffentlich präsentiert wurde.

Spielzeugsammeln, als bürgerliches Freizeitvergnügen kam im Kontext einer ästhetischen Auseinandersetzung mit den kleinen „Kunstobjekten“ ab Mitte der 1920er Jahre verstärkt in Mode. Vielfältige öffentliche Sammlungen schossen ab dato wie Pilze aus dem Boden.

Im Zuge der allgemeinen Entdeckung materieller Kultur wurde Spielzeug zum Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend als „Brücke in die Zeitgeschichte“ wahrgenommen. Spielsachen sind darüber hinaus mehrheitlich emotional aufgeladene Kindheitsbegleiter. Daher haben die meisten Menschen zu ihren Spielsachen einen unmittelbaren selbstverständlichen Zugang. Gerade die vielfältigen Objektbiografien sind hier für die jüngeren Forschungen von ganz besonderem Interesse.

*****

Leitung: Dr. Urs Latus, Spielzeugmuseum Nürnberg

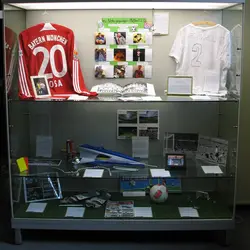

Das Runde muss ins Eckige! Fußball in der Vitrine

Im Sommer 2016 fand in Frankreich die Fußball-Europameisterschaft statt. Zur selben Zeit wurde in Bamberg am Lehrstuhl für Europäische Ethnologie die Lehrveranstaltung „Faszination Fußball – Kulturwissenschaftliche Einwürfe rund um einen populären Sport“ angeboten.

Im Kurs wurden die historische Entwicklung des Fußballsports und dessen gesellschaftliche Rezeption nachgezeichnet. Die Interessen von Akteuren wie Fans, Medien und Werbewirtschaft wurden vorgestellt, die Auswirkungen von Kommerzialisierung und Eventisierung diskutiert.

Am Fußball lässt sich auf vielen Ebenen partizipieren: aktiv wie passiv, im Stadion, auf der Straße, vor dem TV- oder Radio-Gerät, bewertend oder kommentierend in den Social Media, alleine oder in der Gruppe. Diese Erfahrung machten auch die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer, die in kleineren Feldforschungsprojekten z. B. dem Phänomen Public Viewing in Bamberg nachgingen.

Die in den Vitrinen des Lehrstuhls ausgestellten Objekte und Bilder stammen zum großen Teil von Studierenden des Bachelor-Nebenfachs Europäische Ethnologie. Sie sollen die in den Texten beschriebenen Themen exemplifizieren und zugleich Einblicke in die populärkulturelle Welt des Fußballs geben.

*****

Leitung: Kirsten Hendricks, M. A.

Werkstattbericht – Projekte 2013/14

Die Europäische Ethnologie gehört zu den geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Wir beschäftigen uns mit kulturellen Äußerungen breiter Bevölkerungsschichten und bemühen uns, diese zu verstehen und zu erklären. Dabei interessieren wir uns vor allem für die dahinter stehenden gesellschaftlichen und sozialen Werte und Normen, die wir in ihren zeitlichen und räumlichen Dimensionen nachvollziehen und einordnen. Die Europäische Ethnologie will also die kulturelle Bedingtheit alltäglichen Lebens begreifen und vermitteln.

Um die handlungsleitenden Einstellungen der Menschen in Bamberg, Deutschland und Europa zu erforschen, bedienen wir uns qualitativer Methoden. Wir arbeiten beispielsweise inhaltsanalytisch mit historischen Quellen, untersuchen Objekte und Bilder und führen Interviews mit verschiedenen Akteuren. Ziel ist eine umfassende Analyse unseres jeweiligen Untersuchungsgegenstandes – mit einer hohen Tiefenschärfe.

Diese Ausstellung zeigte Studien-, Magister-, Master- und Promotionsprojekte an unserem Lehrstuhl. Die „Werkstattberichte“ wollten Ihnen einen Eindruck vermitteln von der Vielgestaltigkeit unserer Arbeitsfelder und Sie neugierig machen auf ein Fach, das Lebensweisen und Lebenswelten in Europa untersucht, hinterfragt und deutet.

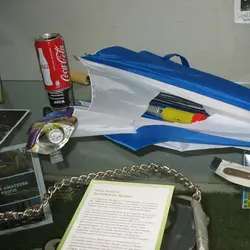

Taschen, Tüten und Tornister – Zur Narrativität von Alltagsobjekten

Der Mensch und das Ding – eine mehr als nur zweckgerichtete Beziehung und ein zentrales Forschungsthema der Europäischen Ethnologie, die nach der „Dingbedeutsamkeit“ (Karl Sigismund Kramer, 1962) fragt. Objekte konservieren Handlungserfahrungen und Momente des Glücks, des Ärgers, der Hoffnung, der Angst.

So werden Dinge zu Repräsentanten funktional-emotionaler Lebens-Möglichkeiten. Auch die Taschen, Tüten, Beutel und Ranzen in dieser Ausstellung sind Einzelstücke, die für ihre BesitzerInnen Geschichte geschrieben haben. Sie stehen exemplarisch für unsere Ding-Mensch-Beziehung: Wie finden wir die Dinge, wie finden sie uns? Was machen wir mit ihnen, was sie mit uns?

Eine Tasche dient ja zunächst dazu, Dinge zu transportieren. Schnell wird sie aber vom Lasten- zum Geheimnisträger. In ihr verborgen tragen wir Dinge mit uns herum, die wir brauchen oder zu brauchen glauben. So wird ihr Inneres zum privaten Raum, zum gleichsam portablen Teil der Privatsphäre – und in dieser Funktion liegt auch die kulturelle Bedeutung der Tasche.