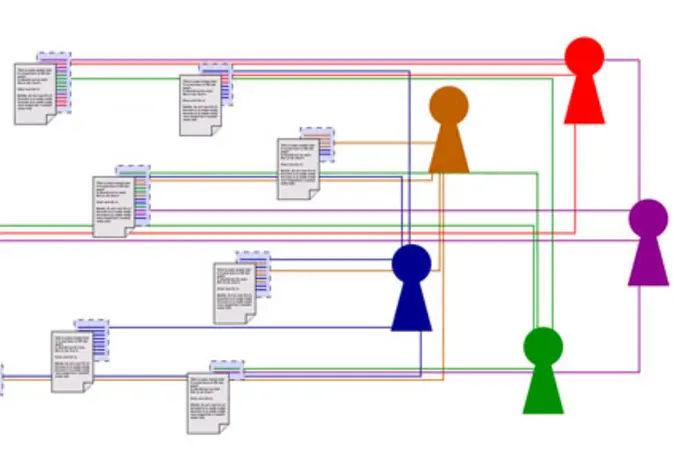

Welche Autoren- und Themennetzwerke bilden sich in Wikis von Organisationen? ... (Grafik: Steffen Blaschke/Klaus Stein)

... Eine der Fragen beim Workshop "Wikis in Organisationen", organisiert von den Wissenschaftlern (v. l.) Klaus Stein, Florian Mayer und Steffen Blascke (Bild: FoNK).

Wiki nicht gleich Wikipedia

Wikipedia kennt fast jeder. Das Internetlexikon hat das Prinzip Wiki populär gemacht: Viele Autoren erarbeiten gemeinsam Artikel. Aber funktionieren Wikis in Organisationen ähnlich und unter welchen Bedingungen sind sie erfolgreich? Die Forschungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“ veranstaltete dazu ein Expertensymposium.

Wikis sind neue und beliebte Hilfsmittel für Organisationen jeglicher Couleur. Aber sind Internetprojekte wie das Online-Lexikon Wikipedia vergleichbar mit der virtuellen Zusammenarbeit, wie sie beispielsweise im Wiki eines Unternehmens vor sich geht? Und wann ist diese erfolgreich? Damit beschäftigte sich an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 27. Februar ein Expertensymposium. Eingeladen hatte die Forschungsstelle „Neue Kommunikationsmedien“ der Professorin für Kommunikationswissenschaft (Journalistik) Dr. Anna Maria Theis-Berglmair und der Lehrstuhl für Angewandte Informatik in den Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaften von Prof. Dr. Christoph Schlieder. Präsentiert wurden die Ergebnisse zweier interdisziplinärer Forschungsprojekte, in denen Bamberger Informatiker, Kommunikationswissenschaftler, Organisationsforscher und Soziologen zusammenarbeiten.

Wikis im Internet und in Organisationen unterscheiden sich grundlegend

Ähnlich wie in der Wikipedia gebe es zwar Rollen wie die Hebamme, die das Wiki sozusagen zur Welt bringt, oder den Gärtner, der das Wiki aufbaut, strukturiert und pflegt, erläuterte Dipl.-Soz. Florian Mayer. Doch hätten Unternehmen ganz eigene Probleme im Umgang mit dem Werkzeug, weshalb man Wikipedia nicht als Vergleichsmaßstab zur Bewertung des eigenen Wikis nehmen sollte. Vor allem die Motivation zur Mitarbeit, Methoden der Qualitätssicherung und die inhaltliche und strukturelle Offenheit der Wikisysteme seien die Hauptprobleme in den untersuchten Fallstudien gewesen. Die vor zwei Jahren herrschende Euphorie, dass Wikis als „anarchische Medien“ Hierarchien abbauen helfen, konnten die Bamberger Forscher nicht bestätigen.

Wikis in Organisationen ermöglichen neuen Formen der virtuellen Kollaboration. In dem von der VolkswagenStiftung unterstützten Projekt entwickeln die Bamberger Forscher neue netzwerkbasierte Methoden zur Analyse von Kollaboration, die Dr. Steffen Blaschke anhand von vier Fallstudien vorstellte. Dr. Klaus Stein erläuterte im Anschluss ein innovatives Maß für Zusammenarbeit, das der Idee der Verzahnung – dem so genannten Interlocking – von Kommunikation Rechnung trägt. In Autorennetzwerken kann so die Breite und Tiefe der Kollaboration gemessen werden.

Forscher und Praktiker zeigten reges Interesse

Ähnlich interdisziplinär wie das Forscherteam war auch die Teilnehmerliste des Symposiums zusammengesetzt. Sozialwissenschaftler und Informatiker nahmen genauso am Symposium teil wie Praktiker, Unternehmensberater und Vertreter der Wikipedia. Manche der Teilnehmer waren vor allem auf die Empfehlungen für die Praxis in Unternehmen gespannt, andere eher auf neue Innovationen für Wikis.

Einer der Teilnehmer kommentierte den hochrangigen Besucherkreis des Workshops mit einem Augenzwinkern: „Wenn hier das Gebäude einstürzt, ist 80 Prozent der Wiki-Kompetenz in Deutschland weg.“ Zum Glück blieb das Marcus-Haus heil und wurde intensiv zur Diskussion der Ergebnisse genutzt. Auch die Kollaboration von Angesicht zu Angesicht funktionierte anscheinend bestens.