Andrea Bartl und Martin Kraus erforschen Literaturskandale vom Mittelalter bis zu ...

Skandale als Spiegelbild der Gesellschaft

Egal, ob bewusst inszeniert oder unglücklich entstanden: Ein Literaturskandal erregt die Gemüter. Die dadurch entstehende Normendiskussion um Werte und Tabus erzählt viel über eine Gesellschaft und hält ihr den Spiegel vor. Die Bamberger Germanistikprofessorin Andrea Bartl erforscht das Phänomen des Literaturskandals, um mehr über die Leitlinien einer Gesellschaft zu unterschiedlichen Zeiten zu erfahren.

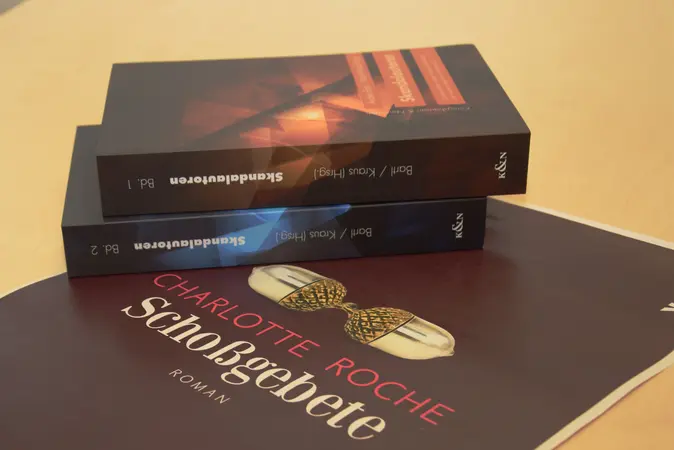

Sex sells: Nach dem großen Erfolg von „Feuchtgebiete“ lief vor Kurzem auch der zweite Roman von Charlotte Roche („Schoßgebete“) im Kino an. Sowohl der Roman als auch der prominent besetzte Film bergen ein hohes Skandalpotential, indem sie weibliche Sexualität unkaschiert in den Fokus rücken. Die Romane von Charlotte Roche werden in den Sammelbänden, die Andrea Bartl zusammen mit ihrem Doktoranden Martin Kraus herausbrachte, ebenfalls untersucht.

Die Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Bamberg möchte mit den beiden umfassenden Publikationen die Mechanismen und Strukturen hinter Literaturskandalen aufdecken und zudem die historisch gewachsenen Verbindungen zwischen Literatur, Skandal und den jeweiligen Skandalautorinnen und -autoren nachzeichnen.

Der Skandal als Spiegel gesellschaftlicher Normen

„Mich fasziniert schon immer die Frage, was Literatur kann und vermag. Daher beschäftige ich mich mit Literaturskandalen: Welche gesellschaftlichen Grenzen gibt es? Und was löst eine Grenzüberschreitung aus?“, so Bartl. Zu den letzten Forschungsprojekten von Andrea Bartl zählen daher die literarische Figur der amoklaufenden Frau und der „Typus des unangenehmen Kindes“. Beides sind skandalträchtige Figuren, da sie die gängigen Normen durchbrechen: Sowohl die gewalttätige Frau als auch das kleine Kind, das Antipathie und Ablehnung auslöst, passen nicht in ein harmonisches Gesellschaftsbild.

Erst mit einem Skandal – ob gewollt inszeniert oder unbeabsichtigt ausgelöst – werden soziale Normen und Grenzen überdeutlich sichtbar. Damit hat er auch eine Spiegelfunktion: „Jeder Skandal lotet die Grenzen und Ordnungsmuster einer Kultur bzw. Gesellschaft aus, stellt sie zur Debatte, verschiebt sie oder – im Gegenteil – verfestigt sie. Skandalautorinnen und -autoren sowie Literaturskandale sind daher neuralgische Punkte einer Gesellschaft, an denen man ablesen kann, nach welchen Mustern sie geordnet ist und welche Tabus und Sehnsüchte in ihr wohnen“, erläutert Bartl.

Vielfältige Auslöser

Ein Skandal wie beispielsweise Charlotte Roches „Feuchtgebiete“ ruft öffentliche Empörung hervor – aber er ist auch interessant und verkauft sich gut. Die Folgen dieses literarischen Debüts waren leergekaufte Bücherregale und eine Normendiskussion darüber, wie offen über eigentlich intime Szenen der weiblichen Sexualität geschrieben werden darf. Diese Gratwanderung zwischen öffentlicher Verurteilung und hohen Verkaufszahlen ist es, die auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer wieder dazu verführt, einen Skandal zu provozieren. Der Bamberger Kommunikationswissenschaftler Dr. André Haller steuerte den Sammelbänden daher auch seine Theorie der „Selbstskandalisierung“ bei und fragt nach den Zielen und Gründen, die öffentliche Personen wie Politiker, Prominente oder eben Literaten dazu bringen, einen Skandal provozieren zu wollen.

Die Beiträge der Sammelbände zeigen außerdem, dass es unterschiedlich strukturierte Auslöser gibt, die zu Literaturskandalen führen können. Während Charlotte Roche inhaltlich schockiert, indem ihre Protagonistin offen über Sexualität und weibliche Hygiene spricht, erregten Stefanie Holzer und Walter Klier Aufsehen, indem sie eine Autorin erfanden, nämlich eine gewisse ‚Luciana Glaser‘. Deren Roman „Winterende“ wurde positiv vom Feuilleton besprochen und der Schock war groß, als Holzer und Klier im „Spiegel“ enthüllten, dass lediglich der Literaturbetrieb bloßgestellt werden sollte.

Was macht den Skandal zum Skandal?

Zusammen mit Martin Kraus, der sich in seinem Promotionsprojekt mit Literaturskandalen der Weimarer Republik beschäftigt, entstand die Idee, in einem Sammelband besonders die Rolle von Skandalautoren zu untersuchen. Denn obwohl in der Soziologie und Politikwissenschaft die Skandalforschung ein gut untersuchtes Feld darstellt und auch erste germanistische Arbeiten dazu erschienen sind, berücksichtigte noch niemand die Personen hinter den Skandalen. „Uns interessierte, welche Folgen das Etikett ‚Skandalautor‘ jeweils hatte. Manche Autorinnen und Autoren mussten rechtliche Konsequenzen erleiden, manche wurden anschließend ignoriert, wieder andere dagegen wurden bald kanonisiert“, erklärt Kraus.

Neben Martin Kraus hat Andrea Bartl noch weitere Doktorandinnen zusammengeholt, die sich dezidiert mit Skandalautoren auseinandersetzen. Von Ulrike Kellner stammt ein Aufsatz zu Charlotte Roche, Alexa Ruppert untersuchte den österreichischen Autor Norbert Gstrein und Yvonne Dauer stellt ihr Promotionsprojekt zu Charles Bukowski vor. Das zeigt, wie sehr die Arbeit an Normen, Normverstößen und Tabuisierungen innerhalb einer Gesellschaft die Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler interessiert. Die Beschäftigung mit Literaturskandalen birgt die Chance, das Psychogramm einer Gegenwart ausloten zu können.

Dass die Literaturwissenschaftler aus Bamberg mit ihrem Aufruf zum Sammelband einen Nerv getroffen haben, beweist auch die überdurchschnittlich hohe Rücklaufquote: Mit weit über hundert Beitragsvorschlägen wurde der Aufruf sehr gut angenommen. Es meldeten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, aus Europa, den USA und sogar aus Neuseeland. „Schon bald war klar, dass es zwei Sammelbände werden müssen“, so Kraus. Interessanterweise gehen die Sammelbände sogar in die Anfänge der Literaturgeschichte zurück. Vom Mittelalter spannt sich der Bogen über die Renaissance in die Neuzeit bis hin zur Gegenwart. Damit zeigt sich, dass es Skandale zu allen Zeiten gab.

Kontakt für Rückfragen:

Prof. Dr. Andrea Bartl

Tel. +49 (0) 951 / 863 2141 (Sekretariat)

andrea.bartl(at)uni-bamberg.de

martin.kraus(at)uni-bamberg.de

Hinweis

Diesen Text verfasste Kathrin Wimmer für die Pressestelle der Universität Bamberg. Er steht Journalistinnen und Journalisten zur freien Verfügung.

Bei Fragen oder Bilderwünschen kontaktieren Sie die Pressestelle bitte unter der Mailadresse medien(at)uni-bamberg.de oder Tel: 0951-863 1023.