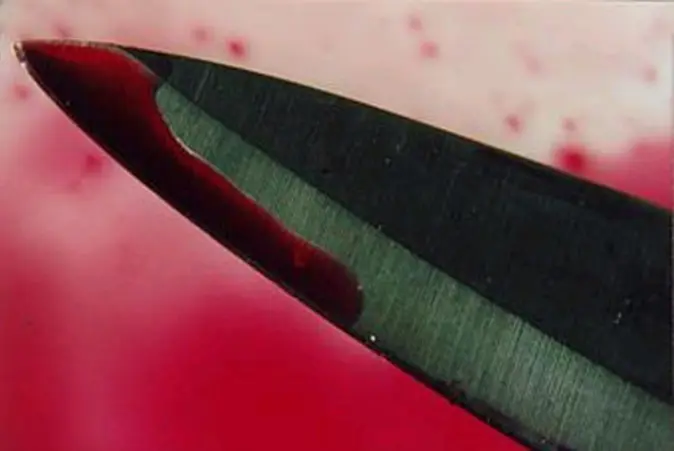

War es Mord? Diese Frage wird in der Ringvorlesung "Literatur und Verbrechen" noch häufig gestellt werden (Bild: Photocase)

Dietrich Dörner bei seinem Vortrag über Dostojewskis großen Roman "Schuld und Sühne" (Bild: Michaela Pittroff)

Raskolnikows Reue

Ein großer Reiz von Fiktionen: Man darf sich auch mit den „Bösen“ identifizieren. Am 30. Oktober eröffnete Dietrich Dörner mit einer psychologischen Betrachtung des Romans „Schuld und Sühne“ von Fjodor Dostojewski die Ringvorlesung „Literatur und Verbrechen“.

„Das ist es, was Fiktionen uns bieten: dass wir das Böse in unsere Köpfe lassen können, ohne von ihm verschlungen zu werden“

Mit diesem Zitat nach Paul Ingendaay begrüßte Prof. Dr. Elisabeth von Erdmann vom Lehrstuhl für Slavische Literaturwissenschaft die zahlreich erschienenen Zuhörer. Die Identifikation mit Verbrechen in der Literatur gebe dem Leser die Möglichkeit, ausgetretene Identifikationspfade zu verlassen. Der Leser könne die Vorteile der Als-ob-Fiktionen genießen, würde berührt, aber nicht beschädigt, so von Erdmann. Als ersten Referenten der Ringvorlesung begrüßte sie Prof. Dr. Dietrich Dörner, Leiter des Instituts für Theoretische Psychologie, der im letzten Semester seine Abschiedsvorlesung gehalten hatte.

Die Dynamik von Schuld

In seinem Vortrag präsentierte Dörner eine psychologische Lesart des 1866 erschienenen Romans „Schuld und Sühne“ von Fjodor Dostojewski. Anliegen seines Vortrags sei es, anhand der Figur des Rodion Romanowitsch Raskolnikow die „Dynamik von Schuld“ aufzuzeigen, so Dörner.

Hauptfigur des Romans ist der Jurastudent Rodion Raskolnikow. Von Geldsorgen geplagt, erschlägt der junge Mann eine Pfandleiherin, um sie zu berauben und begeht darüber hinaus einen zweiten Mord an der Schwester der alten Frau, die die Tat beobachtet hat. Raskolnikow rechtfertigt sein Handeln anhand einer eigenen Moralphilosophie, die auf der Unterscheidung zwischen zwei Arten von Menschen fußt: Für Raskolnikow ist die alte Pfandleiherin der Inbegriff einer „Laus“, eines wertlosen Menschen, über dessen Leben die wirklich großen Menschen rücksichtslos hinweggehen dürften. Jedoch scheitert die Theorie an der Komplexität der Wirklichkeit – Raskolnikow wird mit der Tat nicht fertig. Reue und Schuld entfernen ihn zunehmend von den Menschen die er liebt, von Mutter, Schwester und den Freunden.

Dörner sprach in seinem Vortrag über verschiedene Möglichkeiten der Schuldverarbeitung. Schuldgefühl sei das Bestreben, sich zu entschuldigen, jedoch nicht im Sinne einer Entschuldigung gegenüber den betroffenen Personen – vielmehr werde, wie im Falle von Raskolnikow und seiner Moralphilosophie, eine Norm verschoben, wodurch die Tat relativiert würde, so Dörner. Die grundlegende Angst, die durch das Schuldgefühl verursacht werde, sei die Angst, aus einer Gruppe entfernt zu werden. Dieser existenziellen Angst kann Raskolnikows Theoriegebäude nicht standhalten. Auf Anraten seiner Freundin Sonja stellt er sich freiwillig der Justiz und wird in ein sibirisches Arbeitslager geschickt. Als geläuterter Mensch kehrt er schließlich wieder in die Gesellschaft zurück. Dennoch: eine wirkliche Lösung für Raskolnikows Dilemma von Schuld und Sühne biete Dostojewski nicht, insofern sei das Buch bis heute noch „höchst beunruhigend“, so Dörner.

Kommenden Montag ist die englische Schriftstellerin und derzeitige Stipendiatin der Villa Concordia, Louise Welsh, zu Gast in der Ringvorlesung.