Europa ist eine Baustelle - und hat ehrgeizige Ziele. Das Europaparlament in Straßburg ist eine der Schaltstellen (Bild: Photocase)

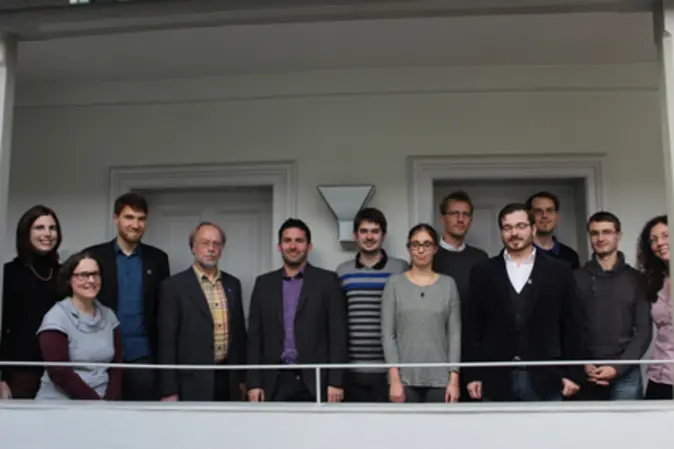

Der internationale Workshop war Martin Heidenreichs letztes Veranstaltungsprojekt für die Universität Bamberg (Bilder: Michael Kerler)

Die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer (von links, hinten) Charlotte West, Timo Weishaupt, Stefano Sacchi, Sascha Zirra, Colin Lindsay, Stefan Immerfall, Gabriele Bischoff, Jelle Visser, (vorne) Jonathan Zeitlin, Martin Heidenreich, Jenny Buchkremer, Bernhard Ebbinghaus

Rente, Arbeit, Kinder: von den „Musterschülern“ der EU lernen?

Europa ist eine Baustelle: Die Staaten reformieren ihre Renten-, Arbeitsmarkt- und Bildungssysteme. Viele Baupläne entstammen der „Offenen Methode der Koordinierung“ der EU. Erfolg und Grenzen dieses Werkzeugs diskutierte ein internationaler Workshop der Professur für Sozialwissenschaftliche Europaforschung am 23. und 24. Februar.

Europa hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2010 der wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Ein Sprungbrett soll die „Offene Methode der Koordinierung“ (OMK) sein. Die Staaten der EU tauschen in diesem Verfahren Erfahrungen im Bereich wichtiger Reformen aus, angefangen von der Beschäftigungspolitik, über Rentenreformen bis hin zu Bildung, Erziehung, Forschung oder der Förderung junger Start-Up-Unternehmen.

Erst der zweite Blick zeigt, dass die „Offene Methode“ eigentlich ein sehr schwaches Instrument ist: Alle Beschlüsse, Dokumente und Zielvereinbarungen sind unverbindlich, bindende Gesetze gibt es nicht. Als die „Offene Methode“ 1993 eingeführt wurde, hatten die EU-Mitgliedsstaaten gezögert, neue Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern.

Offene Methode beeinflusst nationale Reformdiskussionen

Trotzdem waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops unter Leitung von Prof. Dr. Martin Heidenreich, Inhaber des Jean Monnet Lehrstuhls für Sozialwissenschaftliche Europaforschung, einig, dass die „Offene Methode“ Durchschlagskraft hat.

Prof. Dr. Jonathan Zeitlin (Universität Wisconsin-Madison) arbeitete heraus, wie die Gespräche auf europäischer Ebene die nationale Reformdiskussion prägen. Viele Reformideen – meist mit englischen Titeln – entstammen der „Offenen Methode“, darunter Gender Mainstreaming, Aktivierung der Arbeitnehmer, lebenslanges Lernen oder „Flexicurity“, das meint die Verbindung eines flexiblen, fordernden Arbeitsmarktes mit hoher sozialer Sicherung, wie es etwa Dänemark vorlebt. Häufig ändert die Diskussion die politische Tagesordnung der Parteien, am Ende steht manches neue nationale Gesetz. „Wir können nicht ausschließen, dass auch die deutschen Hartz-Gesetze von der OMK inspiriert wurden“, schließt sich Martin Heidenreich dieser Analyse an.

Weg mit den Stolpersteinen

Ehrgeizige Ziele stehen europaweit im Raum: Bis 2010 sollen beispielsweise 70 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung in Lohn und Brot stehen. Deutschland war 2005 mit 65,4 Prozent auf gutem Weg, Polen mit 52,8 Prozent weit abgeschlagen. Viele Stolpersteine liegen der Umsetzung der Ziele im Weg. Ein sehr großer sind die Institutionen und Akteure in den Mitgliedsstaaten. Gesetzgeber, Bürokratien, Parteien, Gewerkschaften und nicht zuletzt die Öffentlichkeit fördern Reformen nicht nur, sondern legen sich zeitweise den Ideen in den Weg. Auf dieses Hindernis richteten die Teilnehmer des Workshops ihr zweites großes Augenmerk.

Abhängig von den nationalen Institutionen sind die Chancen für die Umsetzung der Reformziele ganz unterschiedlich. In Süd- und Osteuropa ist der Erfolg von einer verlässlichen Regierung und Verwaltung abhängig, wie zum Beispiel die Beiträge von Charlotte West (Södertörn University College, Stockholm), Stefano Sacchi (Universität Mailand) und Martin Potucek (Universität Prag) zeigten. In Frankreich, Deutschland und Belgien müsse dagegen die Bevölkerung für die Reformvorhaben gewonnen werden, wie Mariely López-Santana (Universität Michigan), Jenny Buchkremer und Sascha Zirra (Universität Bamberg) verdeutlichten. Die Proteste gegen Hartz-IV und die Abwahl der Regierung Schröder zeigen, wie wichtig die Unterstützung der Bundesbürger für die Anpassung an die neuen Bedingungen der Globalisierung ist.

„Kommunale Mittagstische“ arbeiten mit

Eine gute Nachricht für sozial tätige Vereine und andere Interessenvertretungen „an den Graswurzeln“ hatten Kerstin Jacobsson (Universität Stockholm) und Hakan Johansson (Universität Växjö). Sie zeigten, wie kleine Verbände durch die „Offene Methode“ direkten Einfluss auf die große Politik nehmen können. Das Verfahren schreibt die Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen vor, wenn die so genannten „nationalen Aktionspläne“ erstellt werden. In ihnen legen die Staaten fest, wie sie die europäischen Ziele erreichen wollen. Kleinste Verbände, angefangen von einem „kommunalen Mittagstisch“, konnten auf diese Weise an der schwedischen Armutspolitik mitarbeiten.

Deutschland stand der „Offenen Methode“ lange Zeit sehr kritisch gegenüber. Gabriele Bischoff vom Bundesarbeitsministerium machte dies am Ende der Veranstaltung deutlich: „In den Ministerien herrschte große Frustration über die Bürokratisierung der OMK“, sagte sie. Mittlerweile erkennt die Bundesrepublik aber die Chance, von anderen Ländern zu lernen, und setzt sich sogar dafür ein, die Zielvorgaben verbindlicher zu gestalten.

Für Professor Martin Heidenreich war der Workshop gleichsam ein „Abschiedsgeschenk“ an sich selbst. Er hat zum 1. April 2007 einen Ruf an die Universität Oldenburg angenommen. Ein Buch zum Workshop erscheint 2008.