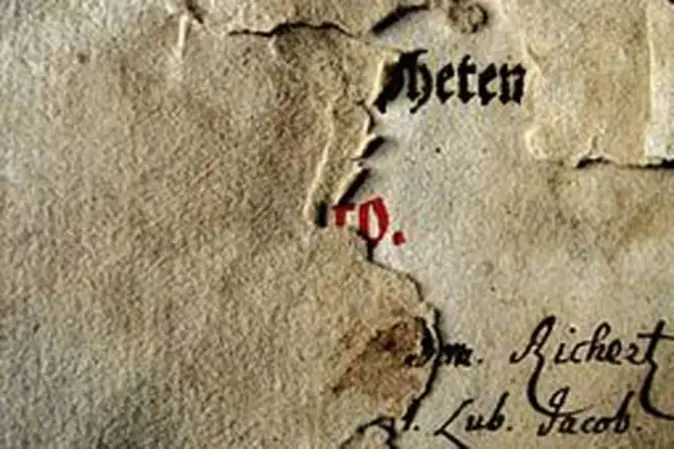

Dichter und Gelehrte unter den "Herren des Schwerts" - das Thema der Antrittsvorlesung von Birgitt Hoffmann (Bild: Photocase)

Wortkunst im Dienst der Welteroberer

Die Mongolen konnten im 13. Jahrhundert ein Großreich etablieren, das Ilchanat. Die neue Professorin für Iranistik an der Universität Bamberg, Birgitt Hoffmann, erläuterte in ihrer Antrittsvorlesung, wie Dichter und Gelehrte unter diesen „Herren des Schwerts“ lebten.

Mit der Schlacht von Ayn Jalut, der Goliathsquelle nördlich von Jerusalem, endete im Jahre 1260 eine Eroberungswelle mongolischer Truppen, die von Hülägü, einem der Enkel Jingis Chans, angeführt wurden. Hülägü hatte in den Jahren zuvor Persien unter sich zu einem Reich vereinen können und brachte im Februar 1258 mit der Ermordung des Kalifen al-Mustasim in Bagdad das Abbasidenkalifat zum Einsturz. Die „Herren des Schwerts“, wie die Eroberer fortan genannt wurden, errichteten ein eigenes Reich, das der Ilchane.

Birgitt Hoffmann, seit vergangenem Jahr Lehrstuhlinhaberin für Iranistik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, sprach in ihrer Antrittsvorlesung am 18. Juli über eine Zeit, die im Iran selbst nie sehr hoch geschätzt wurde, dafür aber ausländische Wissenschaftler begeistert zur Pax Mongolica und zu einem transkontinentalen Reich vom heutigen Syrien bis Afghanistan forschen lässt, und die in den letzten Jahren auch immer wieder Thema großer Mongolenausstellungen war. Im Zentrum ihres Vortrags mit dem Titel „Die Kunst im Dienst der Welteroberer“ standen allerdings nicht die „Herren des Schwerts“’, sondern die „Herren der Feder“, also Gelehrte, Dichter und Bürokraten im Ilchanat.

Wilde Krieger mit Angst vor Gewittern

Groß waren die Unterschiede zwischen den alten Eliten und den neuen Herrschern, wusste Birgitt Hoffmann zu berichten, die nach dem Studium in Freiburg und Tätigkeiten an verschiedenen Orientalistischen Seminaren von 1997 bis 2005 Professorin für Islamwissenschaft an der Universität Bonn war. Die Ilchane galten in den Augen der muslimischen Bevölkerung als Ungläubige, waren die meisten von ihnen doch dem Schamanismus, Teile auch dem Buddhismus und nestorianischen Christentum verpflichtet. Im Frühjahr und Sommer war den Ilchanen der Kontakt mit Wasser zum Waschen verboten, befürchteten sie doch dadurch Opfer eines Blitzschlages zu werden: Wenig fürchteten die „Herren des Schwerts“ mehr.

Auch wenn die ungewöhnliche Haartracht der Mongolen für Aufsehen und die neuen Steuern und Gesetze für Verärgerung sorgten, so wussten sich die Ilchane für eine gewisse Zeit in ihrem Reich zu behaupten. „Dafür benötigten sie aber die Unterstützung der ‚Herren der Feder’“, so die Bamberger Iranistin.

Alte Eliten – neue Herrscher

Während in der Zeit vor den Ilchanen die Theologen eher den Dienst der Herrscher mieden, waren Ärzte fester Bestandteil des Hofes. Als allerdings selbst die toleranten „Herren des Schwertes“ 1295 zum Islam konvertierten, benötigten sie mehr denn je kompetente Wissenschaftler, die ihnen die neue Religion erklären und auslegen konnten. Doch nicht nur Theologen boten sich nun hohe Aufstiegschancen: Die Ilchane importierten aus allen Ecken und von allen Grenzen ihres Reiches Mediziner, zeigte die Iranistin auf. Chinesische, tibetische und indische Kollegen bereicherten das ärztliche Spektrum. „Nicht immer hat diese Pluralität Früchte getragen“, bemerkte Hoffmann, so erwies sich eine damals gängige Verjüngungskur mit Quecksilber nicht als praktikabel, sondern vielmehr als tödlich.

Im Gegensatz zur Ärztekunst verstanden sich die Dichter der Ilchanidenzeit als Künstler. Dichteten sie früher für die muslimische Herrschaft Panegyrik in Form arabischer Qasiden, so sahen sie sich nun mit den Ilchanen einem überdurchschnittlich schlecht gebildeten Publikum gegenüber gestellt. Es kam, so Birgitt Hoffmann, zu einer Art kompensatorischen Flucht in die Schmähdichtung und zur Verlagerung auf die intime islamische Mystik. Es verwundere nicht, erklärte die Iranistin, dass die berühmtesten Dichter der Ilchanidenzeit an der Peripherie des Reiches tätig waren, da ihre Gedichte nur bei wenigen in der Oberschicht verstanden wurden.

Auch bei den Bürokraten, ehemaligen Hofbeamten, konnte Birgitt Hoffmann eine Form von Kompensation nach der Herrschaftsübernahme der Ilchane feststellen: Durch die neuen Sprachen und Schriftsysteme fühlten sich die alteingesessenen Beamten heillos überfordert und einem neuen Konkurrenzdruck ausgesetzt. Sie verlagerten ihre Kapazitäten in die Historiographie – und schufen so historisch interessante Werke, die deutlich von ihrem Standesdünkel geprägt sind: So berichtet ein ehemaliger hoher Beamter über die Zustände seiner Zeit, jeder Niemand könne ein Jemand werden.