Markus Behmer (Mi.) begleitet gemeinsam mit Holger Müller (li.) und André Haller (re.) das Funklochjäger-Projekt wissenschaftlich (Foto: Johannes Görz/Fränkischer Tag).

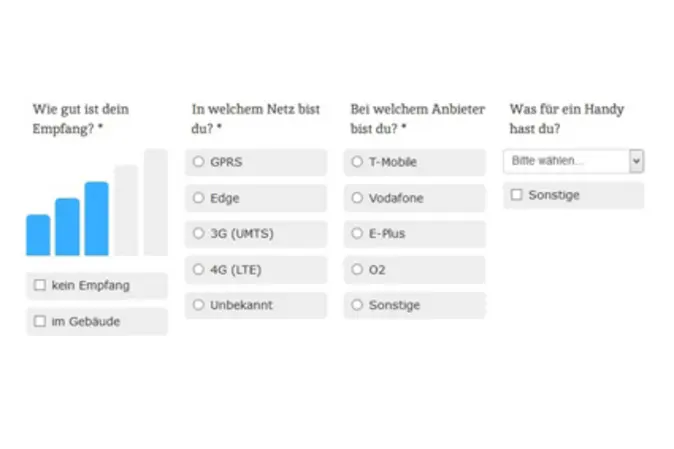

Mithilfe einer App oder auf der infranken.de-Homepage konnten die Funklochjäger ihre Daten eingeben.

Auf der Jagd nach Funklöchern

Gemeinsam mit der Mediengruppe Oberfranken haben Kommunikationswissenschaftler der Universität Bamberg ein Projekt ins Leben gerufen, dass sich mit Funklöchern in der Bamberger Region beschäftigt. Das Experiment soll Aufschluss darüber geben, ob und wie Datenjournalismus auf lokaler Ebene funktionieren kann.

Jeder kennt es aus eigener Erfahrung: Man ist unterwegs, telefoniert oder surft und auf einmal reißt der Handyempfang ab. Manchen Leuten geht es sogar immer so – weil sie in ihrem Zuhause auf dem Land oder auch in der Stadt keinen Empfang haben. Mit solchen Funklöchern hatte sich die Mediengruppe Oberfranken gemeinsam mit Kommunikationswissenschaftlern der Universität Bamberg und dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Soziale Netzwerke befasst und ein Datenjournalismus-Projekt namens „Funklochjäger“ ins Leben gerufen. Die Erhebungsphase endete im Juni. Erste Ergebnisse werden im Frühherbst erwartet.

Die Idee des Projekts ist einfach: Jeder konnte mitmachen und über eine eigens dafür konzipierte Facebook-App oder der Webseite infranken.de Funklöcher in der Region eintragen. Mithilfe der von den Handynutzern übermittelten Daten entsteht eine interaktive Landkarte, die detailliert darüber Aufschluss geben soll, an welchen Orten in der Region der Handyempfang bei welchen Mobilfunkanbietern besonders gut oder schlecht ist.

Leserbindung generieren

Doch die Landkarte ist nicht das einzige Ergebnis des Experiments. Die Daten der Nutzer sind für die Print-, Online- und Social-Media-Redaktion des Fränkischen Tags eine wahre Fundgrube für Berichterstattungen. Gemeinsam mit den Nutzern, den „Funklochjägern“, entstanden Geschichten, die über eine reine Datensammlung hinausgingen: zu Elektrosmog, Telefonieren am Steuer, Handyverbote an Schulen, dem Umgang mit Erreichbarkeit in Notfällen, Streit um Funkmaststandorte und viele mehr. Ziel des Experiments für die Mediengruppe Oberfranken: Leser und Nutzer zum Mitmachen anregen und sie so – in Zeiten sinkender Auflagen- und Abonnementzahlen sowie kostenfreier Online-Berichterstattung – wieder für die Zeitung und idealerweise auch für Bezahlinhalte im Internet zu interessieren.

Die Idee, dass aus Datensammlungen journalistische Berichte entstehen können und dies Potential für einen partizipativen Journalismus bietet, ist nicht neu. In Deutschland, wird dieser sogenannte Datenjournalismus aber selten praktiziert. „Es fehlt bislang vor allem an Geld, Knowhow und der Möglichkeit, crossmedial zu arbeiten“, sagt Dr. André Haller, der das Projekt gemeinsam mit Dr. Markus Behmer, Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt empirische Kommunikatorforschung, und Holger Müller wissenschaftlich begleitet. André Haller und Holger Müller arbeiten beide am Institut für Kommunikationswissenschaft. „Ohne Social-Media-Präsenz oder eine von der Print-Redaktion unabhängig arbeitende Online-Redaktion sind solche Projekte nicht durchführbar. Auch der korrekte Umgang mit Datenschutz ist hierzulande ein Problem.“

Datenjournalismus im lokalen Raum

Die drei Wissenschaftler schätzen das Projekt vor allem wegen seines Seltenheitswerts: „Für uns sind die Funklochjäger eine schöne Möglichkeit, den in Deutschland im lokalen Bereich noch wenig verbreiteten Datenjournalismus zu erforschen.“ Die Wissenschaftler untersuchen dabei unter anderem, wer sich durch die Übermittlung seiner Daten an dem Projekt beteiligt bzw. nicht beteiligt und warum, wie die gesammelten Daten für die Veröffentlichung aufbereitet werden, wie gut sich Datenjournalismus im Redaktionsalltag umsetzen lässt oder wie die Berichterstattung bei den Usern und Lesern ankommt. „Außerdem kommen wir so mit den örtlichen Medien in Kontakt und können die Studierenden ganz praxisbezogen mit den Anforderungen des Datenjournalismus bekannt machen“, so Markus Behmer.

Von der Idee zum Projektstart

Die Idee zum Projekt stammt von Frank Förtsch (Chefredakteur des Fränkischen Tags) und Falk Zimmermann (stellvertretender Chefredakteur), die sich mit der Frage „Wie lässt sich Datenjournalismus im lokalen Raum anwenden?“ Anfang 2013 an die Bamberger Kommunikationswissenschaftler wandten. Das Thema Mobilfunk ergab sich dann schnell und der Kontakt zum Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Soziale Netzwerke, wurde hergestellt. Hier sorgten Prof. Dr. Kai Fischbach und Oliver Posegga für die technische Umsetzung der Facebook- App. „Die Zusammenarbeit war sehr unkompliziert. Ein schönes Beispiel dafür, dass mit guter wissenschaftlicher Arbeit Praxisnähe erreicht werden kann“, so André Haller.

Die Studierenden der Kommunikationswissenschaft beteiligten sich im letzten Wintersemester mit einem „Usability-Test“ der App. Im März 2014 konnte das Projekt dann starten. Auch Johannes Görz, der das Projekt beim Fränkischen Tag betreut, schätzt die Zusammenarbeit: „Die Uni Bamberg als wissenschaftlicher Partner vor Ort bietet sich an, da hier natürlich Potential für die Freisetzung von Synergien vorhanden ist. Ein wissenschaftlicher Ansatz ist noch einmal eine ganz andere Perspektive und bietet Möglichkeiten, sich Themen anders zu nähern, ihnen mehr Facetten abzugewinnen und ihnen gleichzeitig wissenschaftliche Tiefe zu geben.“

Weitere Projekte zu Crossmedia in Planung

Die Teilnehmerzahl kann sich sehen lassen: Rund 1.000 Menschen haben Funklöcher in der ganzen Region eingetragen. Dabei wurde zu ca. 50 Prozent die Facebook-App genutzt, zu ca. 50 Prozent die infranken.de-Homepage. Die Herausforderung bestand hierbei auch in der Motivation besonders älterer Leser, sich selbst einzubringen.

Ende Juni endete die Erhebungsphase des „Funklochjäger“-Projekts. Möglichkeiten, die App weiter zu nutzen, gibt es viele: „Beispielsweise stand die Idee im Raum, die Belegung von Biergärten anhand der App durchzugeben“, so Haller. „Auch könnten Kinder animiert werden, seltene Tiere im Raum Bamberg einzutragen.“ Geht es nach Markus Behmer, gibt es noch eine Menge zu tun: „Die Funklochjäger sind eine kleine Anwendung im großen Forschungsfeld Crossmedia. Es gibt immer noch erstaunlich wenige Anwendungen von Datenjournalismus im lokalen Bereich, eher einzelne Leuchttürme. Und so ein kleiner Leuchtturm ist dieses Projekt auch geworden.“

Hinweis

Diesen Text verfassten Susanna Blum und Tanja Eisenach für die Pressestelle der Universität Bamberg. Er steht Journalistinnen und Journalisten zur freien Verfügung.

Bei Fragen oder Bilderwünschen kontaktieren Sie die Pressestelle bitte unter der Mailadresse medien(at)uni-bamberg.de oder Tel: 0951-863 1023.