Siedeln in dynamischen Räumen − Neuenstadt am Kocher und die Civitas Aurelia G(...) als Modell für Urbanisationsprozesse in römischen Grenzzonen des 2. Jahrhunderts n. Chr. (DFG-Drittmittelprojekt 2022−2026)

Mit der römischen Stadtanlage von Neuenstadt am Kocher liegt eine der spektakulärsten Neuentdeckungen aus der Römerzeit in Deutschland vor. Nun widmet sich ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Land Baden-Württemberg und der Universität Bamberg getragenes Forschungsprojekt diesem außergewöhnlichen archäologischen Kulturdenkmal, das dank einer kompletten Siedlungsverlagerung in nachrömischer Zeit bis heute nicht überbaut wurde.

Das von der Professur für Archäologie der Römischen Provinzen und dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (LAD) durchgeführte Projekt befasst sich mit Urbanisierungsmaßnahmen und damit in Zusammenhang stehenden Stadt-Umland-Beziehungen in Grenzzonen des Imperium Romanum. Ausgangspunkt ist die in den 1980er Jahren entdeckte, gut 25 Hektar große, römische Stadtanlage bei Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn, Gemarkungen Neuenstadt-Bürg und -Kochertürn). Mit seinen für Deutschland ausnehmend guten Erhaltungsbedingungen und dank der langjährigen forschungsorientierten Vorarbeiten durch das Landesamt für Denkmalpflege bietet der Platz ideale Voraussetzungen, um die Feldforschungen fragengeleitet fortzusetzen.

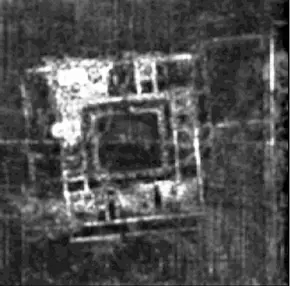

Systematische Luftbildprospektionen seit den späten 1980er Jahren, geophysikalische Messungen und umfassende Ausgrabungen zwischen 2003 und 2013 brachten Strukturen einer ausgedehnten Siedlung mit zentralörtlicher Funktion zutage (Abb. 2; 8). Angelegt hat man sie auf einem klimatisch und verkehrstechnisch begünstigten, terrassenartig gestuften Südhang am Kocher (ca. 182 m NHN).

Die Tatsache, dass mehrere, seit der Zeit um 1600 aus Neuenstadt und Umgebung bekannt gewordene Inschriften Amtsträger einer römischen Gebietskörperschaft mit dem bislang noch unvollständigen Namen civitas Aurelia G(---) benennen, erlaubt den Schluss, die hinsichtlich ihrer Größe und baulichen Ausstattung in diesem Gebiet singuläre Stadtanlage bei Neuenstadt als Zentralort dieser civitas zu interpretieren. Die Lage von Neuenstadt in einem Gebietsstreifen, der erst mit der Vorverlegung der römischen Grenze um 155/160 n. Chr. Teil des Reichs wurde, weist ebenso wie die Bezeichnung der Verwaltungseinheit darauf hin, dass das Territorium erst erschlossen wurde, als mit Marcus Aurelius (Regierungszeit 161-180 n. Chr.) in Rom die Gens der Aurelii auf den Kaiserthron kam (Abb. 4). Der Eigenname des antiken Orts ist allerdings noch unbekannt.

Einen Schwerpunkt der Kooperation stellt zudem der monumentale Tempelbezirk des griechisch-römischen Gottes Apollo dar, der nach Aussage der in und im unmittelbaren Umfeld von Neuenstadt gefundenen Inschriften hier in einer Verschmelzung mit dem keltischen (Heil-)Gott Grannus verehrt wurde (Abb. 3).

Bauten und Struktur der Siedlung

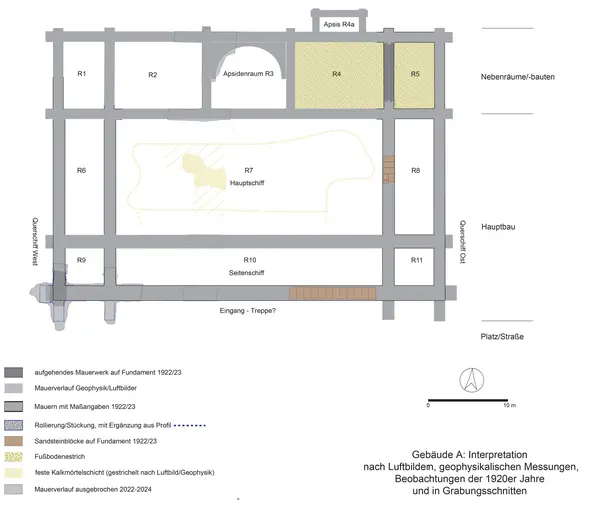

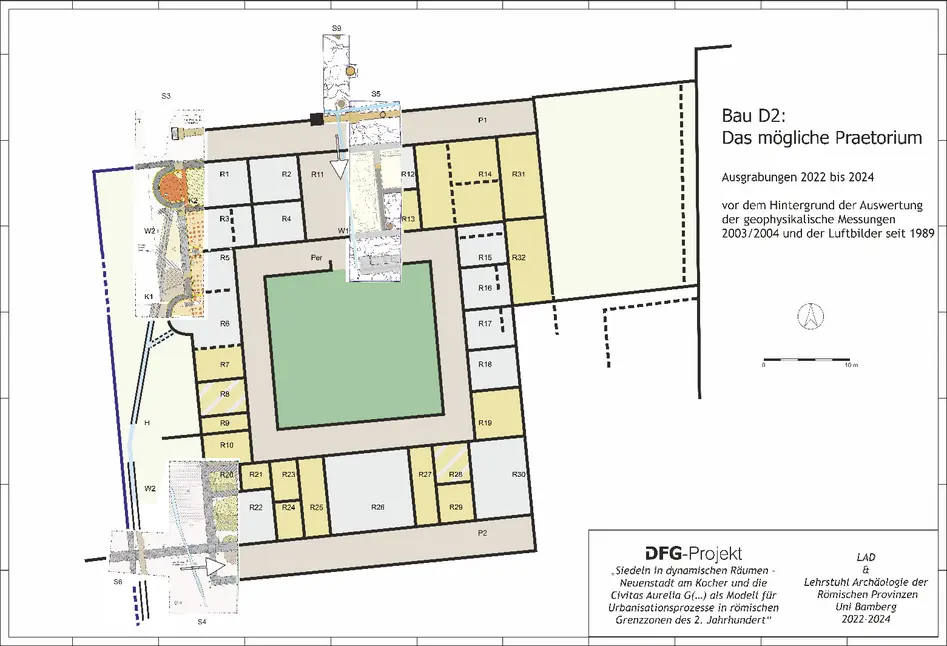

Die städtische Siedlung wurde nach Vorverlegung des Limes ex novo geschaffen. Sie liegt inmitten eines naturräumlich begünstigen Territoriums, aus dem zahlreiche Gutshöfe bekannt sind. Um das neuerschlossene Territorium möglichst ohne große zeitliche Verzögerung nach römischen Prinzipien zu gestalten, engagierte sich vermutlich der römische Staat durch eine besondere Fürsorge, die u.a. in Form einer exzeptionellen baulichen und statuarischen Ausgestaltung des Stadtraums zum Ausdruck kommt. Dazu gehören unter anderem ein repräsentativer Apsidenbau in prominenter Position an der höchsten Stelle der Siedlung (Abb. 2, A; 5; 9; 12), ein monumentales Gebäude mit zentralem Hof, das an Amts- oder Unterkunftsgebäude hoher römischer Amtsträger (praetoria) erinnert (Abb. 1; 2, D; 7; 13), aber auch die zerschlagenen Reste einer monumentalen Bronzestatue, möglicherweise eines Kaiser- oder Götterbildnisses, die in unmittelbarer Nähe des Apsidenbaus gefunden wurden (Abb. 6).

Die Klärung der genauen Funktion und Zeitstellung dieser beiden Großbauten ist ein Schwerpunkt der aktuellen Feldforschungen, mit dem Ziel, in vergleichender Perspektive auch die Funktion und Entwicklung der städtischen Siedlung von Neuenstadt präziser einordnen zu können: Wie steht es um die Gesamtstruktur und die tatsächliche Urbanität der für die Rhein- und Donauprovinzen außergewöhnlichen Planstadt bei Neuenstadt? Was war ihre Existenzgrundlage? Woher kam ihre Bevölkerung, wie war deren wirtschaftlicher Hintergrund, und wie können wir uns die Interaktion mit den militärischen Strukturen im unmittelbaren Umfeld vorstellen?

An diese Fragen knüpfen übergeordnete Forschungsziele an: In einem weiteren geographischen und kulturgeschichtlichen Kontext wird zu diskutieren sein, inwiefern sich in Neuenstadt ein auch in anderen Provinzen erkennbares, spätes Stadtentwicklungsmodell niederschlug, oder ob bzw. inwiefern die stark vom Militär beeinflussten lokalspezifischen Strukturen den außergewöhnlichen Ausbau bestimmt haben, und welche Rolle der Tempelbezirk dabei spielte.

Für die Grabungskampagnen 2022 bis 2024 finden Sie die Vorberichte in den „Archäologischen Ausgrabungen in Baden-Württemberg“, Jahrgänge 2022(3.9 MB), 2023(1.2 MB, 6 Seiten) und 2024.

Die Ergebnisse der Grabungen 2022 bis 2024

Die drei Grabungskampagnen haben das Potenzial des außergewöhnlichen archäologischen Kulturdenkmals erhellt. Sie galten den beiden repräsentativen Großbauten A und D2 an der höchsten Stelle bzw. in mittlerer Höhenlage am Hang oberhalb des Kochers. Die Mitarbeitenden aus Wissenschaft und Bodendenkmalpflege erhielten dabei von ehrenamtlich Tätigen Unterstützung, zugleich wurden die studentischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei sechswöchigen Praktika in der Feldforschung ausgebildet.

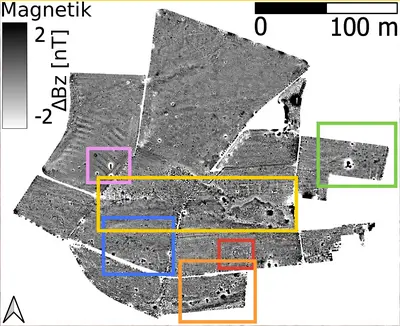

Im Jahr 2024 endeten die im Rahmen des laufenden DFG-Projekts durchgeführten Ausgrabungen im Zentrum der römischen Stadt. Aufgrund der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern und der Teilnahme von Ehrenamtlichen und Freiwilligen war es möglich, die Ausgrabung jeweils kontinuierlich über mehrere Monate durchzuführen. Sie war zugleich Lehrgrabung der Bamberger Professur mit Studierenden aus unterschiedlichen Universitäten. Dank weiterer geomagnetischer Messungen des Landesamtes für Denkmalpflege (N. Pickartz) und des Arbeitsbereichs Archäologische Prospektion der Universität Bamberg (W. de Neef) konnten die noch fehlenden Bereiche des mutmaßlichen antiken Stadtgebiets nahezu komplett prospektiert werden. Damit existiert nun ein auf verschiedenen naturwissenschaftlichen Prospektionsmethoden beruhender Gesamtplan der Siedlung, der dank der Grabungen mit Details zur Architektur und Geschichte der beiden Großbauten A und D ergänzt werden kann.

Gebäude A

Die höchste Position innerhalb der Stadtanlage nimmt das basilikale Gebäude A ein (Abb. 5; 10-12). Die baulichen Überreste dieser zweischiffigen basilica befinden sich bis zu 3 m tief unter der heutigen Geländeoberfläche, der römische Laufhorizont ist nicht erhalten. In nachantiker Zeit und bis in die Neuzeit wurde das Gebäude ausgebrochen, sein Steinmaterial aus Mauern und Böden wiederverwendet oder zu Kalk gebrannt (Abb. 10). Im Rahmen der jüngsten Arbeiten konnten dennoch die Reste mächtiger Mauern von bis zu 2 m Breite nachgewiesen werden, die Zeugnis von der einstigen Monumentalität des Gebäudes ablegen (Abb. 11). Die großen behauenen Sandsteinbruchstücke in der Wiedereinfüllung lassen auf eine mit Gebäude D2 identische Konstruktion mit einem Fundamentsockel aus Sandsteinblöcken schließen, der, nach den Kalksteinfragmenten im Schutt zu urteilen, die Basis für das aufgehende Mauerwerk aus Handquadern bzw. Bruchsteinen war. Dachziegelfragmente belegen ein Ziegeldach.

Im Süden verfügte das Gebäude über bis zu 2,6 m weit vorspringende, kräftige Fundamentmauervorlagen, die der Stabilisierung der Südfassade des in Hanglage errichteten Gebäudes dienten.

Archäologisch datierbare Gegenstände aus den Bauschichten des Gebäudes fanden sich nicht. Von Bedeutung sind allerdings naturwissenschaftliche Ergebnisse an Holzkohlen und Tierknochen. Aus einer Fundamentrollierung in der Südwestecke stammen zwei Knochen, vermutlich Speisereste aus der Bauzeit, sowie eine Holzkohle aus einer Planierung. Zwei 14C(AMS)-Messkurven weisen die höchsten Ausschläge im ersten Drittel des 3. Jahrhunderts auf und liefern möglicherweise einen Anhaltspunkt für den Beginn der Bauaktivitäten. Da aus historischen Erwägungen die Stadtgründung bereits in der Zeit bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts erwogen werden muss, ist eventuell davon auszugehen, dass die Monumentalisierung mit repräsentativen Großbauten sehr viel später erfolgte. Die Erwähnung von Brandspuren und verbrannten Funden in der Dokumentation der 1920er-Jahre erlaubt es, die Aufgabe des Gebäudes im Zusammenhang mit einem Brandereignis zu diskutieren.

Gebäude D2

Das Gebäude D2 (Abb. 7; 9; 13-19), ein ca. 50 x 50 m großer, allseitig um einen Hof oder vielleicht peristyl angeordneter Bau östlich der bereits vor Jahren angeschnittenen Thermen D1, ist wesentlich besser erhalten als Gebäude A. Es entpuppte sich als Überraschung, da hier stellenweise selbst die aufgehenden Mauern erhalten sind, außerdem einfache Estrichböden aus Mörtel, Ziegelgrus und Kiesel.

Befunde

Ein bedeutender Erkenntnisgewinn war der Nachweis zweier Portiken (Abb. 14): im Norden begrenzte ein Säulengang das Gebäude, eine weitere Säulenstellung umfasste vermutlich die zentrale Innenfläche.

Die nördliche porticus: Vor dem architektonisch hervorgehobenen Eingang des Gebäudes fanden sich Reste einer großen Säulenbasis, die Basis einer kleineren Säule stand noch in situ im Schutt auf dem seitlich anschließenden Säulenunterbau (Abb. 16). Legt man den Berechnungen der Säulenhöhe die Idealproportionen Vitruvs zugrunde, dann lassen sich die kleineren Säulen der Halle mit einer Höhe von 4 bis 5 Metern, entsprechend 5,6 m mit Basis und Kapitell, rekonstruieren. Sie standen - vermutlich in einem Abstand von etwa 3 Metern zueinander - auf einem einstufigen, ebenerdigen stylobat aus Sandsteinblöcken (Abb. 15). Der mittelachsige Eingangsbereich wurde von zwei dickeren und höheren Sandsteinsäulen flankiert, auf denen wahrscheinlich ein dreieckiges Giebelfeld ein Propylon bekrönte.

Hinter diesem Torbau noch unbekannter Breite folgte eine große Eingangshalle, deren Wände einen Dekor mit geometrischer Wandmalerei trugen. Der Kalkmörtelestrich in der Halle diente ursprünglich wohl als Unterlage für einen Belag aus Ziegel- oder Steinplatten, ggf. auch Holzdielen. Eine vom Hang kommende Wasserleitung führte unter dem Hallenfußboden hindurch in den südlich anschließenden Innenhof/peristyl. Zwei Räume auf der Ostseite der Eingangshalle verfügten über keine direkte Verbindung mit der Halle und waren wohl nur von Norden oder Süden betretbar. Der nördliche besaß einen festen Fußboden aus einem Kalkmörtelestrich mit Steinstückung, während der südliche lediglich Stampflehm aufwies, vermutlich als Unterlage für einen Laufboden aus Holz. Eine mögliche Vorratsgrube könnte auf eine Funktion als Wirtschaftsraum hindeuten.

Die südliche porticus: Im Süden schloss sich der bereits erwähnte Umgang eines mutmaßlichen peristyls an, von dem nur der mehrphasige Unterbau aus Bruchsteinen erhalten war (Abb. 17). Die Säulen oder Pfeiler dieses Hofes oder Gartens standen vermutlich ehemals auf Sandsteinblöcken, und hatten etwas geringere Dimensionen als diejenigen an der Frontseite. Einzelne Partien des Unterbaus waren möglicherweise als Nischen mit Basen für Inschriften und/oder Statuen gestaltet. Jedenfalls dürfte es kein Zufall sein, dass aus dem Schutt das nackte Bein oder der Arm einer unterlebensgroßen Sandsteinstatue geborgen werden konnte.

Thermen: Im Nordwestteil des Gebäudes wurde der Badetrakt in unerwartet guter Erhaltung angeschnitten: zwei halbrunde Apsiden für das über einem hypokaustum angelegte Warmwasserbecken und ein Kaltwasserbecken mit einer dreistufigen Treppe in der Beckenecke, zudem Ziegelböden sowie ein Abflusskanal (Abb. 18-19). In seinem Vorraum und im Laubad, das als Durchgangsraum vom Kalt- zum Warmbad diente, lagen eine im Ganzen verstürzte, bemalte Wand- oder Deckendekoration sowie Estrichbodenbrocken. Wie ein Plissee haben sich die abgerutschten Teile des bemalten Verputzes zusammengefaltet. Als Haftgrund für den Putz wurden flache Dachziegel verwendet, die ihrerseits eine Art Zwischenlager zur Decke darzustellen scheinen.

2024 wurde der mehrere Dezimeter dicke Kalkmörtelboden in den hypokaustierten Räumen stellenweise entfernt, um einen besseren Einblick in die Bauabfolge und Funktion der Räume zu gewinnen. Die Hypokaustierungen gehören zu einem zweigeteilten Tepidarium, denen sich ein ebenfalls beheiztes Caldarium anschloss. Das Kaltbad lag im Norden.

Da die verstürzten Gebäudewände über dem wiedereingefüllten Schutt des weitgehend ausgeraubten Hypokaustums lagen, ist davon auszugehen, dass zur Zeit der Plünderung der Hypokausten die Mauern des Gebäudes noch mehrere hoch Meter aufrecht standen (Abb. 21).

Im Schutt des Badetraktes fand sich auch das Fragment eines halbplastischen Steinreliefs, das vielleicht als Göttin Fortuna im Bade (Fortuna balnearis) gedeutet werden darf, wie sie als eine Art Heilgöttin in den Nordwestprovinzen recht häufig im Kontext von Thermen vorkommt (Abb. 20).

Die Bedeutung von Quellen und die Verfügbarkeit von Wasser spielten bereits bei den Ausgrabungen des Landesamts für Denkmalpflege (2003 bis 2013) im Tempelbezirk des Apollo Grannus eine Rolle. Der Bedarf an Trinkwasser für Mensch und Tier sowie von Brauchwasser für alle Arten häuslicher und handwerklicher Tätigkeit, aber auch für die Thermen war ohne Zweifel beträchtlich. Die Frage nach Quellen und Wasserzuleitungen in der Siedlung bildet daher einen unserer zentralen Untersuchungsgegenstände.

Baugeschichte

Sowohl bei der nördlichen porticus, als auch bei den tragenden Außenwänden bildeten große Sandsteinblöcke die Basis für das aus Handquadern bestehende aufgehende Mauerwerk. Die Bauweise mit einer Sockelzone aus Sandsteinquadern verbindet die Neuenstädter Großbauten miteinander. Das gilt nicht nur für die Gebäude A und D2 sondern auch für den Apollo Grannus-Tempel.

Gebäude D2 besaß keinen Vorgängerbau, lediglich vorerst nicht näher datierbare vorgeschichtliche Keramikgefäßfragmente haben sich in den Planierschichten des Gebäudes gefunden. Die wenigen Fundmünzen von Kaiser Hadrian bis Elagabal − geprägt zwischen 117 und 222 n. Chr. − stammen sämtlich aus der Benutzungszeit. Wie auch Gebäude A könnte Gebäude D2 nicht schon während der Initialphase der römischen Siedlung erbaut worden sein, denn auch hier weisen 14C(AMS)-Daten, − abermals von zwei Tierknochen aus den Bauschichten − weite Datierungsspannen zwischen der Mitte des 2. und der Mitte des 3. Jahrhunderts auf. Weitere Beprobungen sind geplant. Andere gut datierbare Fundgegenstände aus Bauschichten gibt es nicht. Der antike Baubefund zeigt allerdings an verschiedenen Stellen Hinweise auf eine Mehrphasigkeit: Neben dem Umgang des peristyls oder Hofs ist hier die porticus an der nördlichen Frontseite zu nennen, deren Sandsteinblöcke auffallend ungleichförmig gearbeitet sind, was auf eine Zweitverwendung hinweisen könnte.

Am Ende des Gebäudes steht auch hier ein zumindest partielles Brandereignis, das aufgrund der daraus geborgenen Funde in das fortgeschrittene 3. Jahrhundert datiert werden kann.

Untersuchungen vor dem Eingang von Gebäude D2

Das Fehlen von Überresten einer Straße oder eines Platzes vor dem monumentalen Eingang des Gebäudes bleibt bislang ohne Erklärung. Da das antike Laufniveau vor Störungen geschützt weit unter der heutigen Oberfläche liegt, ist die Befundleere nicht auf nachträgliche Eingriffe zurückzuführen.

Die Tatsache, dass sich vom nördlich angrenzenden Hang Erdmassen bis zu 1,50 Meter hoch vor dem Gebäude aufgestaut haben (Abb. 22), verhindert mit ziemlicher Sicherheit die Sichtbarkeit römischer Strukturen in Luftbildern und geophysikalischen Untersuchungen unmittelbar nördlich von Baukomplex D 1-2. Allerdings war es bislang nicht möglich, die räumliche Ausdehnung dieser Kolluvien sicher zu ermitteln. Daher wissen wir nicht, wie groß dieser „blinde Fleck“ tatsächlich ist. Die Geländemorphologie macht es jedoch wahrscheinlich, dass auch in anderen Bereichen Kolluvien und Erosion Einfluss auf den prospektionsbasierten Plan der Gesamtsiedlung haben. Hier besteht ein gezielter Handlungsbedarf für künftige Untersuchungen.

Geophysik

Systematische geophysikalische Messungen in Kooperation mit dem Arbeitsbereich „Archäologische Prospektion“ der Universität Bamberg und dem LAD (Dr. Wieke de Neef; Dr. Natalie Pickartz) auf über 25 ha Fläche begleiteten seit Frühjahr 2023 die Ausgrabungen im Kernbereich der Siedlung (Abb. 23). Ziele dieser großflächigen Maßnahmen sind die Identifizierung von Bebauungslinien zur Rekonstruktion von Straßen und Plätzen, zudem erhoffen wir uns dadurch Antworten auf die Frage der Ausdehnung und Funktion der westlich, südlich und nördlich anschließenden Siedlungsareale.

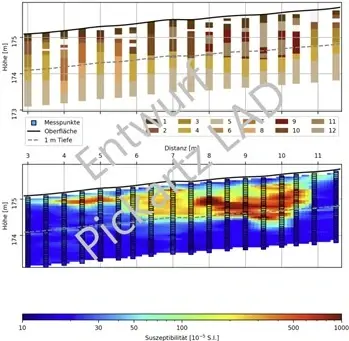

Zudem konzentrierten sich die naturwissenschaftlichen Maßnahmen auf die genauere Untersuchung einzelner positiver magnetischer Anomalien (Abb. 24). Um deren Tiefe und Mächtigkeit zu bestimmen, wurden entlang von Profilen im Abstand von 0,5 m Bohrungen bis zu 2 m Tiefe gesetzt. Das Sediment in den Bohrkernen von 2,2 cm Durchmesser wurde analysiert. Die Bohrlöcher selbst wurden genutzt, um die magnetische Suszeptibilität in den verschiedenen Tiefen zu messen. Die magnetische Suszeptibilität beschreibt, wie stark ein Material magnetisierbar ist. Damit lassen sich verschiedene Materialien voneinander unterscheiden. Die Messung zeigt zudem, in welcher Tiefe sich das jeweilige Material befindet und gibt einen Eindruck von der dreidimensionalen Verteilung. Damit ist die Methode eine hervorragende Ergänzung zur magnetischen Prospektion.

Bei der ersten Anomalie im Messfeld fallen die höchsten Messwerte (> 700*10-5 S.I.) räumlich mit verziegeltem Lehm zusammen und stützen die Interpretation als Ofen noch unbekannter Funktion. Eine Holzkohleprobe wurde in den Zeitraum cal AD 84-214 (95% Wahrscheinlichkeit) bzw. cal AD 125-203 (68 %) datiert. Der mutmaßliche Ofen gehört demnach spätestens zur römischen Siedlung. Eine andere Anomalie war dagegen grubenartig. Sie wurde anhand der 14C(AMS)-Datierung der vorrömischen Zeit zugewiesen. Sie zeigt, dass nicht alle prospektierten Anomalien grundsätzlich mit der römischen Stadt in Verbindung gebracht werden können. Weitere Bohrungen und Suszeptibilitätsmessungen sollten künftig durchgeführt werden, um die Anomalien im Umfeld der Steinbauten zu analysieren und damit die Ausdehnung der Stadt besser eingrenzen zu können.

Zusammenfassung

Die im Rahmen des Projekts durchgeführten Forschungen haben die Kenntnisse zu den bisher überwiegend aus Luftbildern und geophysikalischen Messungen bekanntenbaulichen Strukturen des römischen Neuenstadt wesentlich erweitert. Mit der Untersuchung der Großbauten A und D2 ist die Basis für ihre weitergehende Interpretation und übergreifende Fragestellungen geschaffen, wozu insbesondere auch die Frage nach der Aussagekraft der beiden Gebäude für die Interpretation der Siedlung in der Spätphase römischer Präsenz im Dekumatland gehört.

Seit dem Abschluss der Grabungen arbeitet das Team vor allem an der Auswertung der drei Grabungskampagnen und der Aufbereitung der Ergebnisse für die Publikation.

Abermals gilt unser Dank für Unterstützung und Mithilfe der Stadt Neuenstadt am Kocher und ihrer Einwohner, den Landeigentümern und Pächtern sowie den vielen tatkräftigen Grabungshelferinnen und -helfern, seien es freiwillig, ehrenamtlich bzw. im Praktikum Mitarbeitende oder Beschäftigte von LAD Baden-Württemberg und Universität Bamberg.

Andrea Faber, Michaela Konrad, Klaus Kortüm, Wieke de Neef, Natalie Pickartz, Astrid Schmölzer

Team der Universität Bamberg

Leitung: Prof. Dr. Michaela Konrad; Mitarbeit und Koordination: Dr. habil. Andrea Faber, Dr. Wieke de Neef, Dr. Astrid Schmölzer, Fabien Griessel M.A.

Team des LAD

Leitung: Dr. Klaus Kortüm Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Zentrale Dienste und Denkmalforschung, Esslingen; Mitarbeit und Grabungstechnik: Lari Kovacevic B.A.

Kooperationspartner

Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e. V.

Universität Frankfurt, Institut für Archäologische Wissenschaften: Dr. Astrid Stobbe.

Förderung

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Geistes- und Sozialwissenschaften 1, Projektnummer 459770224.

Literatur

A. Faber/M. Konrad/K. Kortüm/N. Pickartz, Das römische Neuenstadt: Zwischenergebnisse und Fragen, Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 2024, 217 - 222.(11.9 MB, 6 Seiten)

K. Kortüm, Neuenstadt am Kocher – Geplante Zentralsiedlung des Neckarvorlandes? In: A. Heising (Hrsg.), Neue Forschungen zu zivilen Kleinsiedlungen (vici) in den römischen Nordwest-Provinzen. Akten der Tagung Lahr 21.–23.10.2010 (Bonn 2013) 151–166.

K. Kortüm, Topographie und Stadtentwicklung von Neuenstadt am Kocher. In: Landesmuseum Württemberg – Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.), Ein Traum von Rom. Stadtleben im römischen Deutschland. Katalog zur Ausstellung „Ein Traum von Rom. Römisches Stadtleben in Südwestdeutschland“. Trier/Stuttgart 2014–2015 (Darmstadt 2014) 256–271.

K. Kortüm, Die civitas Aurelia G(---) – Eine gallorömische Siedlergemeinschaft hinter dem Limes. In: J. Scheuerbrandt – A. W. Schmitt (Hrsg.), Gallia pacata. Caesars Krieg und die Romanisierung der Gallier. Exploratio – Schriften des Limesmuseum Osterburken I (Osterburken 2015) 64–89.