Wattendorf-Motzenstein – eine schnurkeramische Siedlung mit rituellem Platz auf der Nördlichen Frankenalb

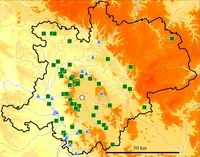

Lage

Schnurkeramische Siedlungen zählen im Mineralbodenbereich immer noch zu den selten erfaßten archäologischen Quellen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Endneolithikum in Franken wird einer dieser Plätze, der sich in einer ausgeprägten Karstlandschaft am Jurahochflächenrand befindet, seit 2003 durch die Professur für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Bamberg (in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel) untersucht.

Der Fundort wird von einem mächtigen, 15 m hohen und breiten Dolomitfelsblock, dem Motzenstein bestimmt, der sich am Nordwestende eines ca. 500 m ausgedehnten Geländesattels zwischen zwei tertiären Trockentälern befindet.

Neben Nutzungsphasen während der jüngsten Bandkeramik und der Späthallstatt-/Frühlatènezeit hatte der Fels und sein unmittelbares Umfeld insbesondere für die schnurkeramische Kultur Bedeutung. Hierbei könnte möglicherweise eine Doppelfunktion hinsichtlich Ritus und Siedlung an einem Ort in Betracht gezogen werden. Entscheidend für diesen Ansatz sind zum einen Befunde am und auf dem Motzenstein selbst, zum anderen die sich andeutende Bevorzugung von naturimposanten Plätzen (insbesondere bizarrer Felstürme und Karsthöhlen) auf der Fränkischen Alb.

Felsloch

Am Nordwesthang des Motzensteins öffnet sich ein kleines, ca. 2 m breites und 1,5 m tiefes Felsloch. Sowohl im felsigen, ca. 2 x 1 m breiten Vorbereich, als auch im Felsloch selbst ließen sich Funde unterschiedlicher Epochen bergen, die eine bewußte Deponierung vor Ort plausibel machen. Neben größeren, z.T. noch vertikal im Boden eingelagerten Fragmenten von bandkeramischen Kümpfen und Frühlatèneschalen läßt sich eine vollständige, kantenretuschierte Spitzklinge anführen. Diese Klingenform ist sehr häufig in schnurkeramischen Gräbern als Beigabe belegt. Ein Verlierfund bzw. eine Fundverlagerung erscheint an diesem Fundort sehr unwahrscheinlich. Vielmehr reiht sich der Befund in die Reihe zahlreicher weiterer Beispiele für die rituelle Nutzung von Schachthöhlen, Felsspalten und Felsformationen vom Neolithikum bis zur Eisenzeit ein.

Felsplateau

Auf dem Motzenstein befindet sich in ca. 8-10 m Höhe ein z.T. von Felswänden umgebener, plateauartiger Bereich mit ca. 8 x 8 m nutzbarer Fläche. Lediglich von Süden gelangt man über eine Art Naturtreppe gefahrlos zu diesem Platz, in den anderen Richtungen fällt der Fels steil ab. Nahezu die gesamte Fläche wurde archäologisch untersucht. Klare Anzeichen für eine Nutzung als Siedlungsplatz fehlen; allerdings sollte eine temporäre Besiedlung während der Bandkeramik oder Frühlatènezeit nicht ausgeschlossen werden. Im Endneolithikum diente der Ort wohl eher rituellen Zwecken. Dies deuten eine regelmäßige Anordnung von gebrauchsfähigen Mahlsteinen und ein damit in Bezug stehendes, mit Steinen umgrenztes Pfostenloch an. Eine Interpretation als Mahlsteindepot erscheint an dieser recht zentralen Stelle unglaubwürdig, eine Deutung als Pfostenfundament für eine mögliche Überdachung des Platzes ebenfalls nicht logisch. Der für die Mahlsteine verwendete Kreidesandstein ist unter recht hohem Aufwand von einer ca. 10 km Lagerstätte beschafft worden; für ein Fundament käme deshalb in erster Linie der reichlich vorhandene Dolomit in Frage. Zudem befand sich der Befund ebenerdig auf dem Niveau einer schnurkeramisch datierbaren Fundschicht. Das Fehlen jeglicher Siedlungshinterlassenschaften wie z.B. Grobkeramik oder Tierknochen (welche im schnurkeramischen Siedlungsareal in großer Zahl vorhanden sind) spricht ebenfalls für eine andere Nutzung, die, auch in Anbetracht der natürlichen Imposanz des Felsblocks, ritueller Art gewesen sein dürfte. Gleichsam kann der Ort bei drohender Gefahr natürlich auch als kurzzeitiger Schutz gedient haben.

Siedlungsareal

Westlich des Motzensteins wurde ein schnurkeramisches Siedlungsareal nachgewiesen, welches zum Teil durch frühlatènezeitliche Abfallgruben überprägt wurde. Es konnten keine klaren Pfostenstellungen dokumentiert werden; vielmehr sprechen muldenartig auslaufende und eng begrenzte Kulturschichtbereiche für eine andere, archäologisch nur schwer zu fassende Bauweise (Block- oder Schwellbalkenbau). Dies deckt sich mit Beobachtungen aus dem Niederlausitzer, aber auch Thüringischen Raum, wo sich ähnlich begrenzte Fundstreuungen finden. Am Motzenstein deuten diese Konzentrationen auf kleine, 3-5 m breite und 6-7 m lange Bauten hin, die offensichtlich über einen langen Zeitraum hin als Siedlungsort dienten. Bisweilen weist die Fundschicht eine Stärke von 40 bis 50 cm auf.

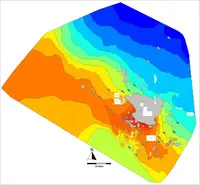

Hinweise auf Abfallgruben fehlen, wie auch in anderen Regionen, völlig. Vielmehr fand sich Abfall (z.B. Tierknochen, Werkrückstände) konzentriert in der Nähe kleinerer Felsblöcke, aber auch in großen Mengen direkt in den Hausbereichen. Durch geophysikalische Prospektion deuteten sich mindestens vier solcher Hausstellen in Form schwacher und regelmäßiger Anomalien an. Durch flächige Grabung bzw. Sondage ließen sich drei dieser Befunde als Kulturschichtzonen verifizieren. Eine nicht eindeutig klärbare Frage stellt sich zu Datierung und Funktion einer regelmäßig verlaufenden Steinstruktur, die aus einer 1-2 m breiten und ein- bis zweilagigen Pflasterung aus Dolomitgeröllen besteht. Der Befund läßt sich auf einer Länge von ca. 35 m nachweisen und ist, wie die peripher angrenzenden Hausstellen, nordwest-/südost-orientiert. Unter dem Pflaster fanden sich wenige schnurkeramische Funde, von denen einige (u.a. vier vollständige Klingen + Klingenfragment im Umkreis von 30 cm sowie ein beschädigtes, aber noch gebrauchsfähiges Fassettenbeil) eine intentionelle Deponierung nahelegen. Als Deutung kommt z.B. eine Substruktion für einen Weg in Frage. Möglicherweise wurde das Pflaster in einer Spätphase bzw. kurz vor Ende der schnurkeramischen Besiedlung am Motzenstein angelegt. Ob hier klimatische Gründe eine Rolle spielten, läßt sich derzeit nicht beantworten.

Töpfe, Becher und Amphoren

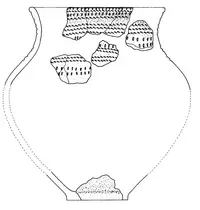

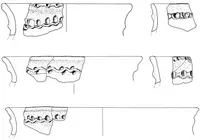

Das keramische Fundmaterial stellt den bislang umfangreichsten Komplex schnurkeramischer Siedlungsware aus der Großregion Bayern. Bislang wurden nur wenige Lesefunde, z.B. von der Höhensiedlung Hochberg bei Mittelburg (Mittlere Frankenalb) in Kurzberichten vorgelegt. Hinzu gesellen sich die zahlreichen Grabfunde, anhand derer Inventare sich in Bayern drei Lokalgruppen andeuten. Die Mittelmaingruppe, der man das Taubertal sowie das westliche Mittelfranken angliedern kann, bildet sich etwa ab dem 26. Jh. v. Chr. durch starke Einflüsse aus dem nordwestdeutschen/niederländischem Bereich. Sie ist durch Fischgrätenzier oder häufig auch unverzierte Keramik gekennzeichnet. Im Donaueinzugsgebiet fassen wir etwa im gleichen Zeitraum eine Regionalisierungserscheinung, die durch einstichverzierte Becher des Typs Geiselgasteig charakterisiert wird. Die Schnurkeramik der Frankenalb und Obermainregion zeigt dagegen stärkere Affinitäten zum mitteldeutschen/thüringischen Raum.

Allen lokalen Entwicklungstendenzen müssen wohl ein oder sogar zwei weiträumiger verbreitete Horizonte vorangestellt werden. Der frühesten schnurkeramische Phase sollten als chronologisch verwertbare Typen (A-Becher und Strichbündelamphoren durchlaufen die gesamte schnurkeramische Entwicklung) vor allem A-Äxte und Rillenbecher, einem sogenannten „erweiterten A-Horizont“ breitschneidige Fassettenäxte und Schnurbecher mit gestochenen Rand-, Zwischen- und/oder Abschlußreihen bzw. –leisten angehören.

Letzterem Abschnitt sind auch die Wattendorfer Funde zuzuordnen. Das Spektrum umfaßt Wellenleistentöpfe, die offenbar schon ganz früh zum typischen Siedlungsinventar gehören, aber durchaus noch bis ins frühe 25. Jh. weiterlaufen. Strichbündelamphoren sind geradezu typisch, wobei die Strichbündel nicht immer von Fransen oder Einstichreihen gesäumt sein müssen. Für typologische Betrachtungen am besten scheinen Becher geeignet zu sein, die entweder reine, horizontale Schnurzier oder Kombinationen mit Stichreihen oder –leisten zeigen. Gegen Ende der Besiedlung am Motzenstein tritt als neues Element Wickelschnurverzierung auf, welche ähnlich wie Schnur- und Stichzier, immer in horizontalen Linien angeordnet ist. Durch eine Serie von C14-Daten und Überlappungen der 2-Sigma-Daten läßt sich eine Besiedlungsdauer von etwa 2630 bis 2480 v. Chr. annehmen.

Umfassende Keramikanalysen (Malgorzata Daskiewicz, FU Berlin) weisen auf eine spezielle Keramiktechnologie mit bevorzugter Schamotte- und Sandmagerung, die z.B. auch im Mittelelbe-Saale-Gebiet typisch ist. Dagegen bevorzugen annähernd zeitgleich existierende Gruppen wie Bernburg, Wartberg oder Kugelamphorenkultur andere Magerungstechniken (z.B. mit metamorphen oder vulkanischen Gesteinen). Durch naturwissenschaftliche Analysen deuten sich hier also neue Wege und Lösungen an, die unbedingt weiter verfolgt werden müssen.

Axt und Rad

Eine Sonderstellung innerhalb des keramischen Fundstoffs nehmen Miniaturen von Streitäxten und Scheibenrädern ein. Als am besten erhaltenes Stück ist eine vollständige, nur leicht beschädigte Tonaxt von 8 cm Länge zu nennen. Desweiteren konnten Fragmente von mindestens 20 weiteren Miniaturäxten geborgen werden. Meist sind die Objekte im Bereich der Durchbohrung gebrochen, was einen bestimmten Gebrauch, in welcher Art auch immer, nahelegt. Neben Axtformen (nach unten geschwungene, z.T. auch verbreiterte Schneiden) lassen sich auch andere Details ablesen, mit denen indirekt auf die steinernen Vorbilder rückgeschlossen werden kann. So sind einige Stücke mit umlaufenden Fingernagelkerbreihen „verziert“ – hier ist in erster Linie an eine Imitation von Fassetten zu denken.

Wozu die Tonäxte dienten, muß vorerst offen bleiben. Eine niederbayerische Parallele stammt aus dem Grab eines ca. 6jährigen Jungen (Künzing), weitere Stücke stammen aus Gräbern der böhmischen Schnurkeramik oder der Fatjanowo-Gruppe in Rußland. Miniaturäxte aus Ton treten allerdings auch schon ab dem 4. Jts. v. Chr. in Siedlungen der älteren Trichterbecherkultur Böhmens sowie in der Badener Kultur und Jevisovice-Kultur auf. Auch hier sind die Stücke immer fragmentiert. Ein Bezug zu Kindern erscheint hinsichtlich des Grabfundes und auch des Gebrauchs innerhalb der Siedlungen plausibel; eine Rolle im sakralen Bereich (vielleicht als Amulette oder intentionell zerstörte Objekte) kann auf keinen Fall ausgeschlossen werden.

Gleiches gilt für radmodellartige Tonscheiben, die als Charakteristikum nabenartige Verstärkungen im Durchlochungsbereich zeigen. Am Motzenstein konnten ein vollständiges Exemplar sowie ca. 10 Fragmente gefunden werden. Die Durchmesser der Tonscheiben betragen 45 bis 90 mm; für Spinnwirtel erscheinen einige Stücke damit sehr groß. Weiterhin sind die „Naben“ in einigen Fällen derart exakt und detailliert nachgeformt, dass man eher an eine Radimitation als an einen funktionellen Gegenstand glauben mag. Trotz allem läßt sich eine solche Funktion als Spinnwirtel nicht ausschließen; das Fragment einer „einfachen“, doppelkonischen Form sowie die wenigen Parallelen aus anderen schnurkeramischen Siedlungen sprechen aber eher dagegen.

Waffen, Werkzeuge und Wirtschaft

Einen hohen Anteil des Fundmaterials nehmen Produktionsrückstände und Werkzeuge zur Beil- und Axtherstellung, Mahlsteine und –fragmente, Silexabschläge und Tierknochen ein.

Zahlreiche konische oder doppelkonische Bohrkerne, Beil- und Axtbruchstücke, Halbfertigprodukte und Gesteinsfragmente deuten eine intensive Felsgesteingeräteproduktion an. Dem beizustellen ist eine hohe Anzahl an Schleifsteinen, die, wie die Mahlsteine, aus Kreide- und Doggersandsteinen bestehen. Das Rohmaterial für die Beile und Äxte selbst ist den Gesteinsanalysen (Schüssler/Christensen Uni Würzburg) nach absolut einheitlich. Es handelt sich um Aktinolith-Hornblendeschiefer, der möglicherweise aus der Gegend um Jistebsko (bei Liberec, Böhmen) stammt. Ob das Material durch Handel oder direkten Bezug zum Motzenstein gelangte, ist vorerst natürlich nicht zu klären. Neben Beil- und Axtrohlingen, denen man eine gewisse Grundform schon ansehen kann, finden sich bei der Herstellung zerbrochene, z.T. schon geschliffene Stücke. Gebrauchsfähige oder komplette Exemplare fanden sich nur in einem Fall direkt unter dem Steinpflaster. Alle gefunden Axtfragmente zeigen eine sehr regelmäßige Fassettierung, was bisherigen Beobachtungen und Andeutungen (Entwicklung von A-Äxten über regelmäßig fassettierte zu unregelmäßig bis kaum fassettierten Formen) absolut entspricht.

Die Silexindustrie ist schwerer zu fassen, da nur sehr wenige Geräte zurückgelassen wurden. Ausnahmen sind wieder unter dem Steinpflaster (vier Klingen in unmittelbarer Nähe; Jurahornstein) sowie im obersten Horizont der Fundschicht (ausschließlich lateral- und terminalretuschierte Kratzer aus einem Hornstein der Mittleren Frankenalb) zu finden. Neben einer stark patinierten Spitzklinge sind sonst ausschließlich Produktionsabfall sowie grobe Knollen eines qualitativ sehr schlechten, lokal vorkommenden Hornsteins zu erwähnen.

Aus dem Humus stammt ein kleiner Silexdolch mit beidseitig belassenem Cortex, dessen Rohmaterial möglicherweise von der Südlichen Frankenalb (Baiersdorf) stammt

Die ca. 1000 Tierknochen wurden von Cornelia Becker (FU Berlin) untersucht. Ca. 70 % stammen von Haus-, der Rest von Wildtieren. Bei den Haustieren dominiert sehr deutlich das Rind, gefolgt von einem überraschend hohem Anteil von Hauspferden (ca. 20 % aller Haustierknochen). Schwein, Schaf/Ziege und Hund sind ebenfalls belegt. Wichtigstes Jagdtier war der Rothirsch, der ca. 75 % aller Wildtierknochen repräsentiert. Elch und Biber deuten auf eine Jagd bis ins ca. 15 km entfernte Maintal. Seltenere Belege finden sich für Bär, Fuchs, Dachs, Reh oder Hase. In der relativ kleinen Grabungsfläche waren dabei Knochen der fleischarmen Körperpartien (Fußknochen, Zähne) überrepräsentiert, was gegen Speiseabfälle spricht. Möglicherweise läßt sich dies mit dem Gebrauch von Fellen oder einer sekundären Nutzung eines aufgelassenen Wohngebäudes als Schlachtplatz und Wirtschaftsbereich erklären.