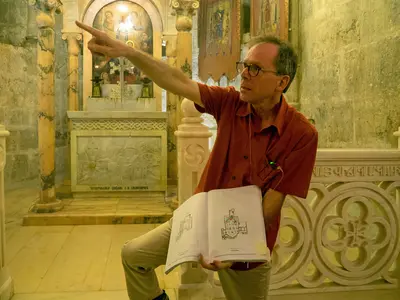

Prof. Dr. Klaus Bieberstein

Studium

- 1976–1983 Studium der Katholischen Theologie und benachbarter Fächer in Tübingen und Jerusalem

Vom Diplom zur Promotion

- 1983–1985 und 1987–1990 Wissenschaftlicher Angestellter beim »Tübinger Atlas des Vorderen Orients« (SFB 19)

- 1985–1987 Assistent am Lehrstuhl Altes Testament der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen (Lehrstuhl Prof. Dr. Walter Groß)

- WS 1991/92 Promotion an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen mit einer Dissertation über die Landnahmeerzählungen Jos 1–6

Von der Promotion zur Habilitation

- 1991–1997 Assistent am Biblischen Institut der Universität Freiburg Schweiz (Lehrstuhl Prof. Dr. Othmar Keel)

- 1998–2000 Oberassistent des »Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung« am Biblischen Institut der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg Schweiz

- WS 1998/99 Habilitation im Fach »Altes Testament« an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg Schweiz mit einer Studie zur Grammatik mythischer Sinnbildung, zur Entstehung der Eschatologie und ihrer Verräumlichung in der Erinnerungslandschaft Jerusalems

Lehrstuhl in Bamberg

- 2000–2001 Lehrstuhlvertreter und 2001–2021 Inhaber des Lehrstuhls für Alttestamentliche Wissenschaften der Universität Bamberg

- 2000–2004 Studiendekan der Fakultät Katholische Theologie der Universität Bamberg

- 2006–2009 Senator der Universität Bamberg

- 2006–2009 Dekan der Fakultät Katholische Theologie der Universität Bamberg

- 2010–2013 Direktor des Instituts für Katholische Theologie der Universität Bamberg

- seit 2014 Erster Vorsitzender des Vereins »Bamberger Theologische Studien«

»Muss nicht jedes Operieren mit überlieferten Texten der historischen Kritik aller näheren Umstände, der Produktions- wie der Rezeptionsbedingungen, unterzogen werden, wenn es nicht dem Aberglauben verfallen will?«

Pierre Bourdieux

Die Texte der Hebräischen Bibel des Judentums, des Alten oder Ersten Testaments des Christentums, sind Zeugnisse eines Jahrhunderte währenden Ringens um Sinnbildung und wurden nicht erst seit ihrer Kanonisierung in werkimmanenten Sinnbezügen gelesen.

*

Doch eine ahistorische werkimmanente Lektüre wird seit der Aufklärung zunehmend als ungenügend empfunden, weil sie der Geschichtlichkeit des Menschen nicht gerecht wird. Schließlich sind die Texte nicht als zeitlose Wahrheiten vom Himmel gefallen, sondern wurden von Menschen für Menschen in konkreten Situationen formuliert, um sich mit konkreten Problemen auseinanderzusetzen und Antworten auf diese zu formulieren.

Darum war ihr Sinn in ihrem Wortlaut allein noch nicht definiert, sondern wurde erst im Zusammenspiel mit ihren Bezugsrahmen konstituiert und ist mit rein philologischen Mitteln nicht zu ergründen, sondern erschließt sich erst, wenn die stillschweigend vorausgesetzten Kontexte im Akt des Lesens einbezogen werden.

Diese Einbeziehung vorausgesetzter Kontexte mag für zeitnahe antike Leserinnen und Leser kein Problem gewesen sein. Doch wenn antike Texte über Jahrhunderte überliefert werden, gehen ihre ursprünglichen Kontexte verloren und werden von modernen Leserinnen und Lesern stillschweigend durch deren eigene Kontexte substituiert, wodurch sich das Verständnis der Texte verschiebt – oder verloren geht.

Darum kann eine wissenschaftliche Exegese weder in einer narratologischen noch in einer kanonischen Lektüre biblischer Texte verharren, sondern muss deren historische Kontexte rekonstruieren und die Texte als Auseinandersetzungen mit diesen interpretieren.

*

Erst wenn diese Vorarbeiten geleistet sind, werden Diskursgeschichten untereinander konkurrierender Sinnentwürfe greifbar, die in unterschiedlichen Schöpfungserzählungen, rivalisierenden Modellen der Theodizee oder alternativen eschatologischen Visionen ausgetragen werden und in die sich moderne Leserinnen und Leser nach Hans-Georg Gadamer in einer reflektierten »Horizontverschmelzung« und »Horizontabgrenzung« zugleich einordnen können.

*

Dann wird es möglich, systematisch nach jener Grammatik religiöser Sinnbildung zu fragen, die der unendlichen Geschichte religiöser Sinnentwürfe zugrunde liegt. Denn das einheitsstiftende Prinzip der vielfältigen Diskurse liegt weder in einem zeitlosen Lehrgebäude noch in vermeintlich zentralen Motiven, sondern nach Ernst Cassirer in transzendentalen Formen religiöser Sinnbildung, die sich der Grammatik mythischen Denkens bedient und in einer spezifischen Prägung von Raum und Zeit ausformuliert wird.

*

Die Grammatik religiöser Sinnbildung zu verstehen, die der Hebräischen Bibel, dem Alten oder Ersten Testament zugrunde liegt, ist das erkenntnisleitende Interesse der alttestamentlichen Forschung und Lehre.

*

Abschiedsvorlesung vom 16. Juli 2021:

Raum und Zeit

Alttestamentliche Anregungen zu einer Kritik der religiösen Vernunft

Anlässlich der Abschiedsvorlesung erschienen:

Die Grammatik religiöser Sinnbildung zu verstehen, die der Hebräischen Bibel, dem Alten oder Ersten Testament zugrunde liegt, ist das erkenntnisleitende Interesse der alttestamentlichen Forschung und Lehre.

Grundlage der Forschung und Lehre ist daher zunächst die Geschichte Israels und seiner Literatur, insbesondere aber die Geschichte Jerusalems und seiner Sinnlandschaft, in der die grundlegenden Texte ausformuliert wurden, sodann die systematische Frage nach der in diesen Texten vollzogenen Codierung des mythisch-religiösen Raumes mit dem Tempel im Zentrum und den Gräberfeldern an der Peripherie, und schließlich die Frage nach der Codierung der mythisch-religiösen Zeit, die insbesondere in Vorstellungen eines absoluten Anfangs in der Schöpfung sowie einer absoluten Zukunft in der Eschatologie greifbar wird, die letztlich in einem unaussetzbaren Ringen um Theodizee gründen.

Hieraus ergeben sich sechs Schwerpunkte der Forschung und Lehre:

Pilgerziel Jerusalem

Metamorphosen einer Erinnerungslandschaft

Ein öffentlicher Vortrag

von Prof. em. Dr. Klaus Bieberstein

Donnerstag, 11. September 2025, 20:00 Uhr

im Forum für Bildung und Energie

Spindeltal 5, Donauwörth

Eintritt frei

Jerusalem ist seit Jahrhunderten ein Ziel von Pilgerreisen, denn seit der konstantinischen Wende wurde ein virtueller Teppich der Erinnerungen ausgerollt, der die Orte und Wege Jesu zeigt und begehbar macht. Daher meinen Pilgerinnen und Pilger zuweilen, auf den Spuren Jesu zu wandeln, aber diese Zeichenlandschaft war niemals stabil, sondern hat sich ständig gewandelt. Dies gibt Anlass, im Anschluss an Maurice Halbwachs nach den Metamorphosen des kulturellen Gedächtnisses zu fragen, das diese Erinnerungslandschaft gestaltet hat.

Ein Vortrag im Rahmen der Tagung vom 11. bis 13. September 2025

»Der Wandel des Pilgerns im heutigen Europa«

der Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie

in Zusammenarbeit mit der Stadt Donauwörth

*****

Wer ist Gottes Volk?

Judentum und Christentum im Geschwisterkonflikt

Ein interner Studientag

von Prof. em. Dr. Klaus Bieberstein

Donnerstag, 9. Oktober 2025, 9:30–17:00 Uhr

im Bistumshaus St. Otto

Heinrichsdamm 32, Bamberg

Israel ist Gottes auserwähltes Volk, Jesus war ein Jude, und das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen. Drei Grundpfeiler des christlichen Glaubens – und doch hoch problematisch.

Der Soziologe Bernhard Giesen hat in einer fesselnden Studie analysiert, wie Gesellschaften ihre kollektive Identität definieren, und drei rivalisierende Grundmodelle entdeckt. Wenn wir auf dieser Grundlage die alttestamentliche Literatur lesen, erkennen wir, dass die Frage, wer zu Gottes Volk gehört, innerbiblisch sehr umstritten war und das Konzept des radikalen Universalismus jenen Weg skizziert, dem sich das Christentum verschrieben hat.

Schließlich hat Daniel Boyarin, der sich selbst als orthodoxer Jude bezeichnet, Paulus als einen »radikalen Juden« bezeichnet und gezeigt, dass das rabbinische Judentum erst in Auseinandersetzung mit dem Christentum seine Gestalt erhielt, und Peter Schäfer hat von der »Entstehung des Judentums aus dem Geist des Christentums« gesprochen.

Das sind Denkanstöße, die zwingen, Grundpfeiler des christlichen Glaubens zu reflektieren und gegebenenfalls nachzujustieren – Stoff für eine eintägige biblische Denkwerkstatt.

Eine interne Fortbildungsveranstaltung des Erzbischöflichen Ordinariats Bamberg

Hauptabteilung Pastorales Personal

Anmeldungen über das Online-System

Kontaktadresse fortundweiterbildung(at)erzbistum-bamberg.de

*****

Transformationen der Theologie im alttestamentlichen Gottesdenken

Drei Kurzvorträge

von Prof. Dr. Klaus Bieberstein

im Rahmen der Theologischen Tage 2025

»Alles bleibt anders.

Transformationen theologisch gedeutet«

Montag, 24. November 2025,

bis Mittwoch, 26. November 2025

an der Katholischen Akademie in Bayern

Mandlstraße 23, München

Religionen pflegen sich mit dem Nimbus des Ewiggültigen zu umgeben. Wenn wir die biblischen Texte aber in der Reihenfolge ihrer Entstehung lesen, erkennen wir, dass sich ihr Gottesdenken im Laufe von Jahrhunderten verändert hat. Dabei erwiesen sich Zeiten von Krisen – rückblickend betrachtet – als besonders kreativ, denn sie führten immer wieder zu markanten Transformationen der Theologie. Daher werden in drei Kurzvorträgen in einem historischen Längsschnitt Wandlungen im alttestamentlichen Gottesdenken in Auseinandersetzung mit Krisenerfahrungen nachgezeichnet.

Eine Tagung der Katholischen Akademie in Bayern

*****

Das Buch Hiob

Verlangen nach Gerechtigkeit

Eine altorientalische Diskursgeschichte

Eine öffentliche Vortragsreihe

von Prof. em. Dr. Klaus Bieberstein

Montag, 11. Januar 2026

Montag, 18. Januar 2026

Montag, 25. Januar 2026

Montag, 1. Februar 2026

jeweils 19–21 Uhr

online

Wir werden mit dem Leiden, mit unerklärbarem Leiden, nicht fertig. Wir reden über Leiden, weil wir über Leiden reden müssen. Wir erzählen einander Leiden, weil wir unseren Erfahrungen im wiederholten Erzählen eine narrative Form – einen Sinn – geben müssen, und erzählen uns einander unsere Leiden solange, bis wir ihnen im immer wieder nachjustierten Erzählen eine Form gegeben haben, die uns einen Sinn vermittelt, mit dem wir leben können.

Eine der größten literarischen Formgebungen menschlichen Leidens ist das Buch Hiob. Dieses ist aber nicht in einem einzigen Wurf entstanden. Vielmehr wurde über vier Jahrhunderte in mehreren Anläufen, Auflagen und Ausgaben an ihm gearbeitet, bis es seine heute vorliegende Form erhielt. Darum bietet es – als Werk mehrerer redaktioneller Hände – nicht nur eine einzige Antwort, sondern trägt mehrere Antwortversuche in sich, die sich überlagern, aneinander anknüpfen, einander aufnehmen und kritisch weiterdenken.

Diesen Denkweg nachzugehen ist das Anliegen dieser Vortragsreihe, die am ersten Abend in die altorientalische und alttestamentliche Weisheitsliteratur einführt und in den drei folgenden Abenden der Entstehung des Buches Hiob in mehreren Schritten bis zu seiner heute vorliegenden Form nachgeht.

Eine Veranstaltung der Katholischen Akademie in Bayern

Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Link zur Teilnahme wird im Herbst 2025 an dieser Stelle bekanntgegeben.

*****

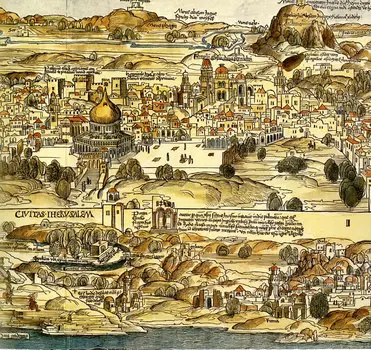

Von Nürnberg nach Jerusalem

Eine literarisch-musische Pilgerfahrt ins Heilige Land um 1480

Freitag, 23. Januar 2026

19–21 Uhr

im Caritas-Pirckheimer-Haus

Königstraße 64, Nürnberg

Über Jahrhunderte zogen Pilgerinnen und Pilger aus Westeuropa ins Heilige Land, um dort auf den Spuren Jesu zu wandeln. Viele verfassten über ihre abenteuerlichen Reisen Pilgerberichte, die Nachreisenden als Pilgerführer oder jenen, die sich solche Reisen nicht leisten konnten, zum geistlichen Nachvollzug der Reise zuhause dienen sollten.

Der Höhepunkt dieser Pilgerreisen lag (wenn wir vom Massentourismus der letzten Jahre absehen) im späten 15. Jahrhundert. Damals machten sich auch wohlhabende Bürger aus der Freien Reichsstadt Nürnberg wie Hans Tucher oder Sebald Rieter auf den Weg über den Brenner und Venedig nach Jerusalem und haben ihre Erfahrungen mit praktischen Hinweisen für Nachreisende schriftlich festgehalten.

Wir vollziehen die Reise dieser Pilgerinnen und Pilger in einer musisch-literarischen Soirée mit Lesungen aus ihren Pilgerberichten nach, bestaunen deren Stiche und Aquarelle, hören ihre Pilgerlieder und stoßen mit einem Glas Wein auf das Gelingen ihrer Fahrten an.

Eine Veranstaltung der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg

Weitere Informationen werden im Herbst 2025 an dieser Stelle bekanntgegeben.